ページ内コンテンツを見る

概要・特色

診療方針

リハビリテーションセンターは、患者さまの運動機能障害、日常生活活動障害、コミュニケーション障害、嚥下障害などの機能の改善を目的にリハビリテーションを提供しています。リハビリ専任医師を中心に理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の3つの職種が、さまざまな疾患の急性期治療に合わせたリハビリテーションを行っています。

「急性期」は手術や治療を開始して間もない時期ですが、患者さまの状態によっては手術の翌日よりリハビリテーションを開始することも少なくはありません。このような中、主治医、看護師、コメディカル部門、ソーシャルワーカーなど各職種の高い専門性を生かし、より早い時期に効果的で安全な介入ができるよう多職種で連携をとりながらチームで治療を行っています。 患者さまが一日でも早く退院できるように、つねに”やさしさ”をもって機能回復に努め、ご家族さまの意向も踏まえて日常生活活動(ADL)や生活の質(QOL)の向上を目指しています。

業務内容

取得施設基準

厚生労働省より以下の認可を受けています。疾患別リハビリは全て(Ⅰ)を取得しており、多岐にわたる疾患に対してリハビリを実施しています。

1)心大血管疾患リハビリテーション(Ⅰ)

心不全、心筋梗塞、狭心症、心臓手術後などの患者さまは、心臓の働きだけでなく、全般的な身体機能も低下しています。快適な家庭生活や社会生活に復帰できるよう、体力を回復し自信を取り戻し、再発や再入院を防止する必要があります。心臓リハビリテーションでは、心臓に負担をかけずに質の良い日常生活を送るために、講義で患者さまに心臓病に関する知識を習得していただき、その上で適切な運動療法や生活指導を行います。

2)脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅰ)

脳梗塞・脳出血・くも膜下出血などの脳血管疾患、脳腫瘍・脊髄腫瘍などの中枢神経疾患、パーキンソン病などの神経変性疾患、失語症・記憶障害などの高次脳機能障害を有する患者さまを対象としています。脳の障害で起こる運動麻痺、感覚障害、認知障害、嚥下障害、失語症といった多様な症状により日常生活に介助を要する患者さまに、できるだけ独力で日常生活における諸活動が行えるようにリハビリテーションを行います。

3)運動器リハビリテーション(Ⅰ)

四肢および脊柱の骨折、関節障害、変形性関節症、靱帯損傷、脊柱管狭窄症、スポーツ外傷などを対象としています。痛みの除去や低下した筋力、関節の動く範囲の改善を図り、障害された機能の回復、日常生活活動や、より高度な能力が必要なスポーツ活動への復帰を目指します。入院および外来通院にて運動療法(ストレッチや筋力強化など)や物理療法(温熱療法、低周波治療など)を用いて可能な限り機能改善を図ります。また、病棟や自宅でできる自主練習のやり方を随時お伝えしています。

4)廃用症候群リハビリテーション(Ⅰ)

寝たきり状態が長く続くことにより、運動機能の低下(関節拘縮、筋力低下など)、心肺機能の低下(肺炎、床ずれなど)、精神機能の低下(抑うつ、不眠など)などが起こります。これを廃用症候群といい、入院期間の長期化の要因となることがあるため、早期からリハビリテーションの介入を行います。

5)呼吸器リハビリテーション(Ⅰ)

開胸・開腹手術前後の患者さまや、慢性閉塞性肺疾患、肺炎や喘息などの原因で息苦しくなり、日常生活に支障の出ている患者さまを対象としており、呼吸が楽に行える、または日常生活活動時の息切れが軽減する事を目的に行います。具体的な内容は、医師や療法士による評価に基づき、呼吸がしやすくなるように呼吸方法、咳払いの練習をして痰を出しやすくしたりします。また、日常生活での息切れが少しでも減るように歩行等の動作練習も行います。

6)がん患者リハビリテーション

入院中のがん患者さまが対象で化学・放射線療法、造血幹細胞移植、手術後合併症や治療に伴う全身性の廃用症候群、神経障害なども対象となります。特徴としては、「治療の前後すぐから介入し、予防を目的として関わる時期」や、「機能低下がある方に対し、最大限の機能回復を図る時期」、「進行しつつある能力低下を維持し、自助具やセルフケア指導により活動量維持を図る時期」、「生活の質(QOL)の向上を目的とし、症状緩和や精神的な援助を行う時期」があり、それぞれの時期に合わせたリハビリテーションを行います 。

診療内容およびスタッフ

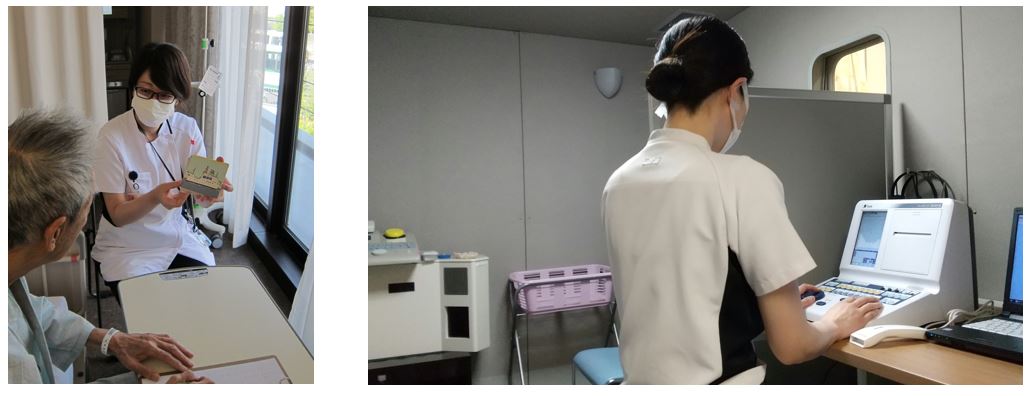

理学療法(physical therapy ; PT)

高度急性期病院として、多岐にわたる診療科の患者さまを対象にしています。病気やけがで身体機能が低下した患者さまに対して、寝返り、起き上がり、立ち上がりなどの基本動作や歩行の再獲得に向けて、評価をした後に運動療法や物理療法を実施しています。

集中治療室(ICU)入室中や術後早期から介入することで、早期の退院や社会復帰が可能となります。リハビリテーションの継続を必要とする方に関しては、医療ソーシャルワーカーと連携し、リハビリテーション病院や施設への転院や通所・訪問リハビリテーションなど社会資源を活用した途切れないリハビリテーションの提供に努めています。

もちろん当院では外来リハビリテーションも行っており、様々な手術後やスポーツ外傷の方々が生活や趣味復帰・競技復帰を目標に来院されています。

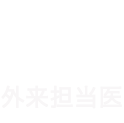

作業療法(occupational therapy ; OT)

運動麻痺や骨折、靱帯損傷、神経損傷など主に腕や手に障害がある患者さまに対して、さまざまな作業活動を行ったり、関節の動きを拡大し筋力を強化する練習を行ったりすることにより、生活に必要な手の器用さや関節の動き、筋力の改善を図ります。注意障害・記憶障害・失行・失認など、脳障害後に起こる高次脳機能障害に対しても作業活動を通じて治療していきます。また上記の疾患に加えて、術後や臥床後などの廃用に対し、早期退院に向け日常生活で行う活動(食事・着替え・身だしなみ・トイレ・入浴など)をベッドサイドや病棟で実際に練習します。

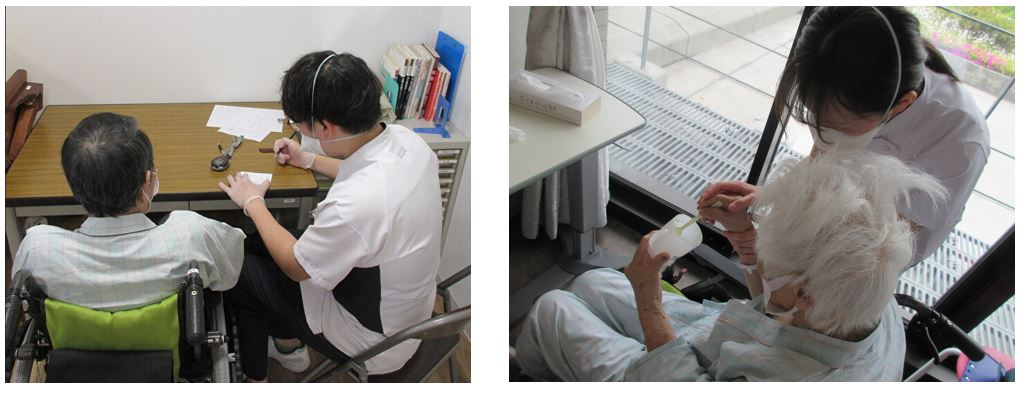

言語聴覚療法(Speech-Language-HearingTherapy;ST)

言語障害(失語症、構音障害)、高次脳機能障害(注意力・記憶力など)、摂食嚥下障害などに対して評価を行い、機能回復を図ります。聴覚については各種聴力検査を行っています。コミュニケーション方法についてご本人、ご家族さま、スタッフに指導・助言も行います。特に摂食嚥下障害については、早期にベッドサイドで評価し、耳鼻咽喉科医師、病棟看護師と連携して安全に経口摂取を再開できるよう努めています。

スタッフ

| 理学療法士 | 21名 |

|---|---|

| 作業療法士 | 9名 |

| 言語聴覚士 | 7名 |

| リハビリ助手 | 1名 |

取得資格認定

| 心臓リハビリテーション指導士 | 2名 |

|---|---|

| 3学会合同認定呼吸療法士 | 4名 |

| 糖尿病療養指導士 | 1名 |

| NST専門療法士 | 1名 |

| 日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士 | 1名 |

| がんリハビリテーション修了 | 7名 |

| 認定理学療法士(神経) | 1名 |

| 認定理学療法士(呼吸) | 1名 |

| 認定理学療法士(循環) | 2名 |

| 修士課程修了 | 4名 |

| 博士課程修了 | 1名 |

チーム医療の実践

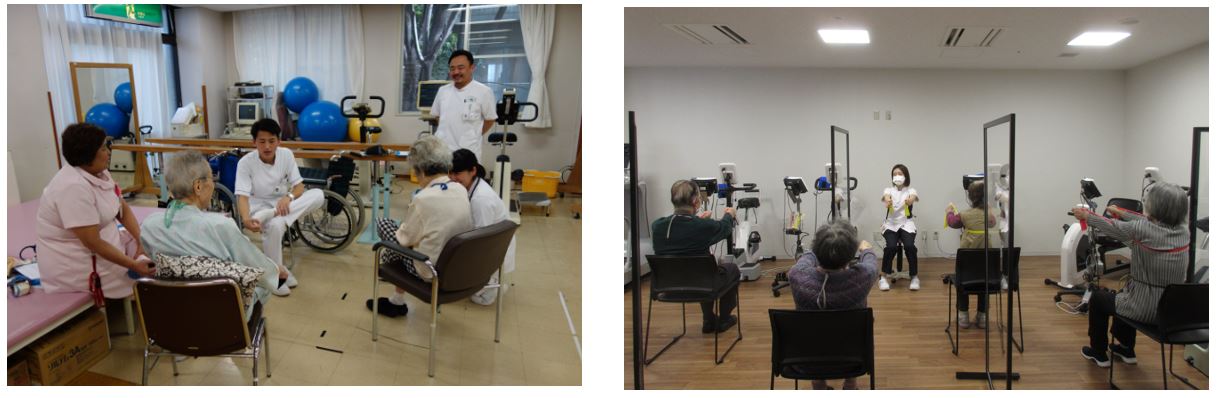

心臓リハビリ集団療法

心臓リハビリテーションは、心臓病の患者さまが、体力を回復し自信を取り戻し、快適な家庭生活や社会生活に復帰するとともに、再発や再入院の予防を目指して行う包括的なプログラムのことです。内容としては、運動療法・生活習慣の見直し・カウンセリングの3つの軸から成り立っています。心臓病の患者さまは、心臓の働きが低下し、また安静な生活を続けたことにより運動能力や身体の調節の働きも低下していますが、適切な運動療法を行うことで、体力・筋力の低下を改善していくことができます。さらに、心臓病の再発を予防するためには食事指導や禁煙などの生活指導、病気に対する正しい知識を身につけていくことが必要となります。入院中に医師・看護師・理学療法士・栄養士・コメディカル部門などの医療チームが講義を行い、患者さまひとりひとりの状態に応じた包括的な心臓リハビリテーションプログラムを提案し、実施しています。

各種疾患リハビリテーションカンファレンス

医師・看護師・リハビリ療法士・ソーシャルワーカーなど各職種が、リハビリテーションを行う患者さまの状態を把握し、情報を共有、共通の認識を持つことで、治療方針の決定および修正、在宅復帰や転院に向けての検討など、より効果的なリハビリテーションを提供できるよう、毎週カンファレンスを実施しています。

運動器疾患カンファレンス、心臓リハビリカンファレンス、脳血管疾患等カンファレンス、呼吸器疾患カンファレンスといった疾患毎のカンファレンスや、発症早期からの離床を検討するICUカンファレンスや退院支援カンファレンスなど、患者さまの時期に応じて各種カンファレンスを実施しています。

栄養サポートチーム(NST)への参加

栄養管理はすべての治療法の基礎といわれており、医師・歯科医師・看護師・管理栄養士・薬剤師・臨床検査技師・歯科衛生士・リハビリ療法士で構成されるNSTは、栄養状態が不良な患者さま、あるいは重症の患者さまに対し、治癒の手助けや、感染症などの合併症防止を目的に活動しています。

このチームでのリハビリ療法士の役割としては、患者さまの個々の状態を把握して情報交換し、栄養状態改善に向け、嚥下(飲み込む)機能の評価・練習、食事姿勢の改善、スプーンや器の工夫など、できるだけ患者さま自身で食事ができるように援助します。

実績

業務統計

単位:件

| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 年度平均 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 心大血管リハ | 10,031 | 12,743 | 12,937 | 11,7641 | 11,869 |

| 脳血管リハ | 26,435 | 27,872 | 30,044 | 29,455 | 28,452 |

| 運動器リハ | 35,802 | 37,584 | 33,646 | 26,529 | 33,390 |

| 呼吸器リハ | 101 | 1,874 | 3,402 | 3,313 | 2,173 |

| 廃用リハ | 33,964 | 42,129 | 52,420 | 52,206 | 45,180 |

| がんリハ | 2,848 | 2,905 | 2,366 | 659 | 2,195 |

| リハビリ件数合計 | 109,181 | 125,107 | 134,815 | 123,926 | 123,257 |