生理検査室では患者様に対して直接行う、以下のような検査を行っています。

心電図検査

心臓は、血液を拍出し、これを全身に循環させるというポンプ作用をもっています。この時、心臓の筋肉(心筋)が収縮したり弛緩したりしながら血液を循環させていますが、その際に心筋にはごくわずかな電流が発生しています。この電流を体表面でとらえて波形に描き出したものが心電図です。

安静時心電図検査

一般的な心電図検査で、ベッドに寝た状態で、胸と手足に電極を付け記録します。

不整脈や、狭心症・心筋梗塞といった虚血性心疾患や心臓の肥大などがわかります。

マスター2段階試験

一定時間、2階段を昇り降りする簡単な運動で心臓に負荷を与えて、その前後の心電図を記録します。負荷をかける前の心電図(安静時心電図)と負荷後の心電図を比較し、波形の変化を調べます。安静時心電図ではわかりにくい心筋の虚血を発見することが

できます。階段を昇り降りする回数は、性別・年齢・体重で決まります。

トレッドミル検査

速度や傾斜の変わるベルトの上を歩行し、その運動前、運動中、運動後の心電図や血圧・脈拍の変化をみる検査です。マスター2階段負荷試験と違い、運動する時間は決まっていません。個人の体力に合わせて行い、何か症状があった場合や十分に心臓に負担がかかった場合などに終了します。検査時間は約30分で、医師と臨床検査技師が立ち会います。運動による負荷で不整脈が出現するか、また頻度が変化するかどうか、虚血性変化がみられるかどうかを調べます。

ホルター心電図

安静時心電図検査では記録時間が短いため、不整脈や心筋の虚血が起こっているタイミングで記録することが困難です。そこで、長時間心電計を付けてもらうことにより1日の中で心電図がどのように変化し、不整脈が出ていないか、胸部症状の時はどのような心電図になっているのかなどを見ることにより、詳細な心電図を知ることが可能です。この検査を受ける際は、胸に電極を貼り付け、携帯用の小さな記録計をつけていただきます。入浴は30分以内であれば可能でありそれ以外は、ほぼ普段どおりの生活ができます。検査開始の翌日に再度来院していただき、電極をはずし、記録計と行動記録カードを回収します。

解析は当院で行いますが、結果は約1週間かかります。

血圧脈波検査

手、両足首、両足趾の血圧を同時に測ることによって動脈硬化の状態を把握します。

心臓から押し出された血液が手や足に届く速度(脈波伝播速度:PWV)を測定することによって血管の硬さを調べることができます。PWVは年齢とともに値が高くなりますので、年齢の平均値とも比べて評価します。

また、手と足首の血圧の比(ABI)から、足の動脈をはじめとする血管の詰まり具合を調べることができます。

透析患者様で、血管シャントをされている方などで、腕を長時間締め付けることのできない患者様は影響のない方の手のみで測定しますので、検査前にお知らせください。

SPP〔皮膚組織灌流圧(ひふそしきかんりゅうあつ)〕検査

SPP検査とは、足や手の動脈硬化の重症度を評価する検査です。動脈硬化が進行して、その影響により安静時でも痛みがある方や、皮膚症状が出てきた方の評価などに用いられます。血圧脈波検査と比べると任意の場所で測定ができ、皮膚レベルの微小な血流、つまり毛細血管の血流をとらえて評価できる点が異なります。

ベッドに仰向けに寝ていただいて、血流を調べたい場所にレーザーセンサと血圧計のカフ(腕帯)を巻き、通常の血圧測定と同様に血圧を測定していきます。カフが膨らんで一旦血流を遮断してからカフの空気を抜いて再び血流が戻るポイント(皮膚灌流圧)を測定します。検査時間は個人差がありますが30~60分程度です。

肺機能検査

肺の換気能力を調べる検査です。マウスピースを口にくわえ、鼻にクリップをして、口呼吸で検査を行います。検査項目は色々とありますが、その中でも、%肺活量と1秒率の2つがポイントとなります。

%肺活量(%VC)

年齢、身長、性別から基準となる肺活量を計算し、その数値に対して何%あるかを調べます。

1秒率(FEV1.0%)

空気をいっぱい吸い込んだ後、一気に吐き出します。その際、最初の1秒間に吐き出した空気の量が、吐き出したすべての空気の総量と比較して何%あるかを調べます。

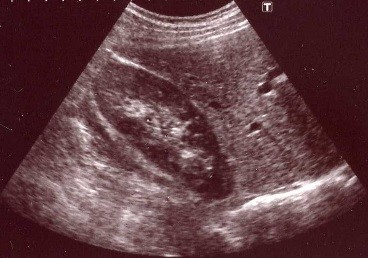

超音波検査

超音波とは、人間の耳では聞くことを目的としない、2万ヘルツ以上の高い周波数の音です。 一定方向に直進し、当たる物質によってそのはね返り方が異なる性質を利用して、画像を映し出すことができる検査です。

検査には、心臓を検査する心エコー、主に上腹部を検査する腹部エコー、首を検査する甲状腺エコー、頸動脈エコー、両足の静脈を検査する下肢静脈エコー、胸部を検査する乳腺エコーなどがあります。

心エコー

心臓には、心房、心室あわせて4つの部屋と部屋を区切る中隔と弁から成り立っています。心エコーでは、心房、心室、心筋の壁、弁の形態を見ていきます。また、心臓は収縮と拡張を繰り返しているので、動きに異常がないかも見ていきます。

血液の流れる方向と速さを測ることによって、弁の異常を調べるのに、カラードップラー法という大変有効な検査方法があります。心エコーでは、これらを組み合わせて検査を行います。

経食道心エコーは胃カメラのような機械を口から挿入し食道の裏側から心臓を見る検査です。体表からの

検査では見にくいところや3Ⅾエコーでの詳細な検査が行うことができます。

腹部エコー

腹部にはたくさんの臓器がありますが、その中でも、肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓を中心とした上腹部の臓器の形態を見ていきます。患者様の症状にあわせて、膀胱・前立腺・子宮・卵巣を見ることもあります。

超音波は空気があるとうまく画像としてとらえることができません。腹部はもともとガスが多い部位ですので、より良い状態で検査ができるように、患者様に大きく呼吸をしてもらうようにお願いしています。

また、検査当日の朝は食事を抜いていただきます。これは、胃内に食べ物が残ったり、ガスがたまったりして、肝臓などの臓器がうまく描出できなかったり、また、胆のうが小さくなり胆のうの中が見えにくくなったりするのを防ぐためです。

甲状腺エコー

甲状腺は、首にある小さな臓器です。大きさや内部の状態を観察します。

頸動脈エコー

頸動脈は、首にある動脈のひとつで、手で首を触ったときに拍動を感じる血管です。体表から近いところにあるので、血管の壁の状態を把握しやすく動脈硬化の検査として用いられます。

下肢静脈エコー

血管には、主に酸素や栄養分を運ぶ「動脈」と、二酸化炭素や老廃物を運び出す「静脈」があり、体の中を並行に走っています。特に足の静脈内に血栓ができると、足が腫れたり、赤くなったりします。これを深部静脈血栓症といい、血栓がはがれると脳や肺の血管を詰まらせて脳梗塞や肺梗塞を起こすことがあります。

この検査では、足の静脈を超音波で調べ、血管の詰まりの原因となる血栓の有無を調べます。

乳腺エコー

乳房に出来た小さな数ミリの腫瘤(しこり)を見つけるための検査です。腫瘤と言えば悪性をイメージしますが、良性のものもありその鑑別も可能です。特別な前処置も不要で、患者様への苦痛もありません。放射線の被曝も無く、造影剤も使用しないので、妊娠中の方でも安心して検査を受けていただけます。

脳波検査

脳波とは、脳細胞の活動に伴う電位変化を頭皮上につけた電極によって導出し、増幅したものです。脳の活動に伴う機能をリアルタイムに知ることができる唯一の検査です。主にてんかんの有無や、脳腫瘍・脳出血・脳梗塞などの形態的疾患の補助診断、頭痛や意識障害などの補助診断のために検査します。

検査方法は、頭皮に専用クリームをつけてそこに電極をつけます。部屋を暗くして患者様には軽く目を閉じていただき、この状態で脳波を記録します。脳波の波形は大変小さく、少しの体動やまばたきでも影響を受けるため、小さなお子様には眠気を誘うお薬を服用していただき、眠った状態で検査をします。検査の時間は40~60分です。また、検査中には目を閉じたままでお顔にライトを当てる光刺激や開閉眼、3分間の過呼吸を行っていただくことがあります。これにより異常な波形が誘発されるかどうかを調べます。もし気分が悪いなどがあれば、スタッフが近くにいますので遠慮なくおっしゃって下さい。

体液量測定

10分間安静にした後に両手の拇指と中指、両足首に電極を装着し体内の水分量や筋肉量などのバランスを

測定します。

心肺運動負荷試験

自転車(エアロバイク)を漕ぎながらマスクを着けて運動中の酸素と二酸化炭素の濃度を測定し呼気ガスの分析を行う検査です。心筋梗塞後や心不全後などに心臓リハビリを行うための運動量を評価することができます。心電図や血圧もモニタリングしながら検査するので安全に検査を行えます。

その他の心臓の検査

次の検査は、循環器内科の医師によって施行されます。

負荷心筋シンチグラフィ(運動・薬剤)

狭心症や心筋梗塞を起こすと、心臓を栄養する血管に必要な血液が流れなくなります。すると、心臓の筋肉である心筋がうまく動かなくなり、心臓から全身へ血液を送り出す働きが悪くなります。負荷心筋シンチグラフィ検査は、心臓に出来る限りの負荷をかけ、心筋の動きから心臓を栄養する血管の状態を間接的に調べる検査です。

負荷をかける方法としては、自転車をこぐ方法と、薬を点滴する方法の2種類があり、喘息の有無など患者様の状態によって負荷の方法を決めます。

検査は、十分に心臓に負担をかけたところで、点滴にて心臓に集まるお薬を入れます。その後、負荷後と約3時間後(安静時)に心臓の写真を撮り、お薬の集まり具合を比較し、評価します。