概要・特色

理念

『チーム医療の一員として薬に関する有効性と安全性を確保し、薬の専門家として医療の質の向上に貢献する』

薬剤部では、常に患者さんを中心に考え、各診療科に対応する幅広い知識・経験の習得と、さらには専門領域への向上を目指して、患者さんからもスタッフからも求められる存在となり、より安全で適正な薬物療法を推進するために日々努力しています。

業務紹介

調剤

薬剤師は医師が処方した処方せんに従って、錠剤・水薬・粉薬などのお薬を調剤します。この際、処方せんに記載されたお薬について量や使い方が適切であるか、組合せ(相互作用)に問題がないか、重複していないかなどを確認しています。処方せんには検査値も印字させており、腎機能低下時の用量が適切であるかなども確認しています。入院患者さんの処方せん内容に疑問や問題があれば医師に問合せを行い、より安全性・有効性の高い処方内容となるよう、医薬品の適正使用に努めています。

時間内の外来処方せんは原則、院外処方となります。そのため主に入院患者さんと時間外の救急患者さんのお薬を調剤しています。

入院前面談

入院予定の外来患者さんを対象に、必要に応じて面談を行っています。

常用薬、サプリメント、アレルギー歴等の確認を行い、入院後の治療内容にあわせて中止すべき薬(抗凝固薬等)があれば、休薬時期などを確認し、入院後の治療の円滑化を図っています。

注射薬調剤

注射処方せんの内容(投与量・投与速度・配合の可否など)に問題がないかを確認し、患者さんごとに注射薬を取り揃えて各病棟に供給しています。

がん化学療法

抗がん剤の処方内容について投与量・投与間隔・副作用対策の薬の種類などの薬学的チェックを行います。投与当日にも検査値などのカルテ内容を確認した後、安全キャビネット内で混合調製を行います。当院では抗がん剤の調製時と投与時は、職業性曝露対策として閉鎖式薬剤移送システム(CSTD)を使用しています。

また、化学療法を受けられる患者さんの副作用・検査値等を確認し、化学療法がより安全に、より有効に実施されるように努めています。入院・外来ともに化学療法を受けている患者さんやご家族に対し、安全に治療を受けて頂くために化学療法のスケジュールや副作用症状が出た場合の対処法などの説明を実施し、各職種と連携しながら個々の患者さんに合わせた安全な治療を支援しています。

薬剤師は院内で使用されるレジメン(治療計画)の審査・管理に携わっています。抗がん剤、輸液、副作用予防の薬(吐き気止め等)の用法用量、投与速度、投与順序、投与(休薬)期間等を具体的に時系列で定めたレジメンを一元的に管理することにより、エビデンス(科学的根拠)に基づいた安全ながん薬物治療の提供に取り組んでいます。

医薬品管理

当院に在庫・管理している医薬品は約1600品目です。これらの医薬品がいつでも治療に支障なく使用できるように購入・在庫管理・品質管理などを行っています。

手術室や各病棟・外来に一定数量配置されている医薬品の在庫・品質管理も薬剤師が定期的に行っています。

医薬品情報管理

医薬品に関する情報の収集・分析・管理を行っています。また、必要に応じて医師・看護師などの医療スタッフに医薬品の安全性・適正使用の情報を提供しています。

新しく医薬品を採用する際には、その医薬品の有効性・安全性・品質・経済性に関する情報を収集し、薬事審査委員会を通じて採用の是非を検討しています。採用時には医療関係者が適切に新規医薬品を使用できるように効能・用法・用量・使用禁忌事例・注意事項などの情報を提供しています。

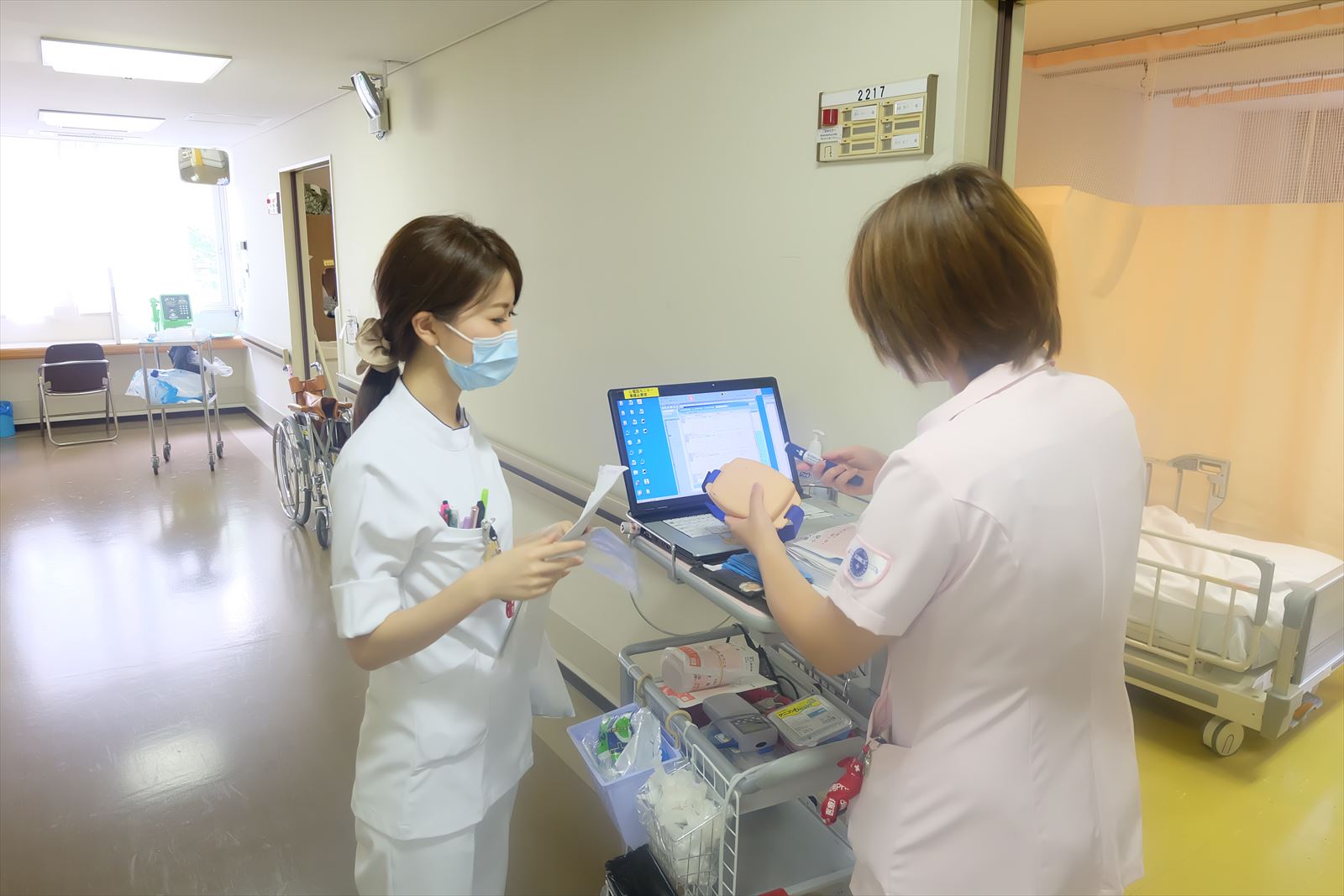

病棟業務(薬剤管理指導、病棟薬剤業務)

入院中の患者さんがより安全性・有効性の高い薬物治療を受けられるために、病棟毎に担当薬剤師が活動しています。

入院患者さんがこれまで使用されていた医薬品・健康食品等の内容、使用・管理状況や副作用の経験・アレルギー歴などを確認しています。この際、医薬品の組合せ(相互作用)や使用方法、重複投与など問題がある場合は、より安全性・有効性の高い薬物治療になるように対応しています。

薬の有効性・安全性を考えて、患者さんの状態に合った薬剤の選択や使用方法を医師に提案しています。また、病棟でのカンファレンスに参加し、医師や看護師と患者さんの病状について情報交換したり、医薬品の使用方法や注意事項に関する情報提供を行っています。

電子カルテによる薬歴管理を利用して、薬の相互作用・重複投与の確認をしたり、患者さんとの面談や検査データから副作用の確認を行い、問題があれば医師と情報を共有し早期に対処できるよう努めています。

入院患者さんに行われている薬物治療の内容を不安なく受けられるように、患者さんご本人やご家族の方に説明し、安心、納得して治療を受けていただけるように努めています。

チーム医療への参加

医師や看護師など他職種と連携し、お薬の専門家としていろいろなチーム医療に参加しています。

栄養サポートチーム(NST)への参加

栄養管理はすべての治療法の基礎といわれており、医師・薬剤師・看護師・臨床検査技師・栄養士・理学療法士で構成されるNST(Nutrition Support Team)は、栄養状態の悪い患者さんに対して、それぞれに適切な栄養管理を行い、患者さんの回復を早める手助けを行っています。

薬剤師はこのチームの一員として、患者さんの個々の状態を把握して栄養状態の改善に向けて適切な医薬品、栄養剤の選択や使用方法の提案を行うなどの役割を担っています。

糖尿病教育入院への参加

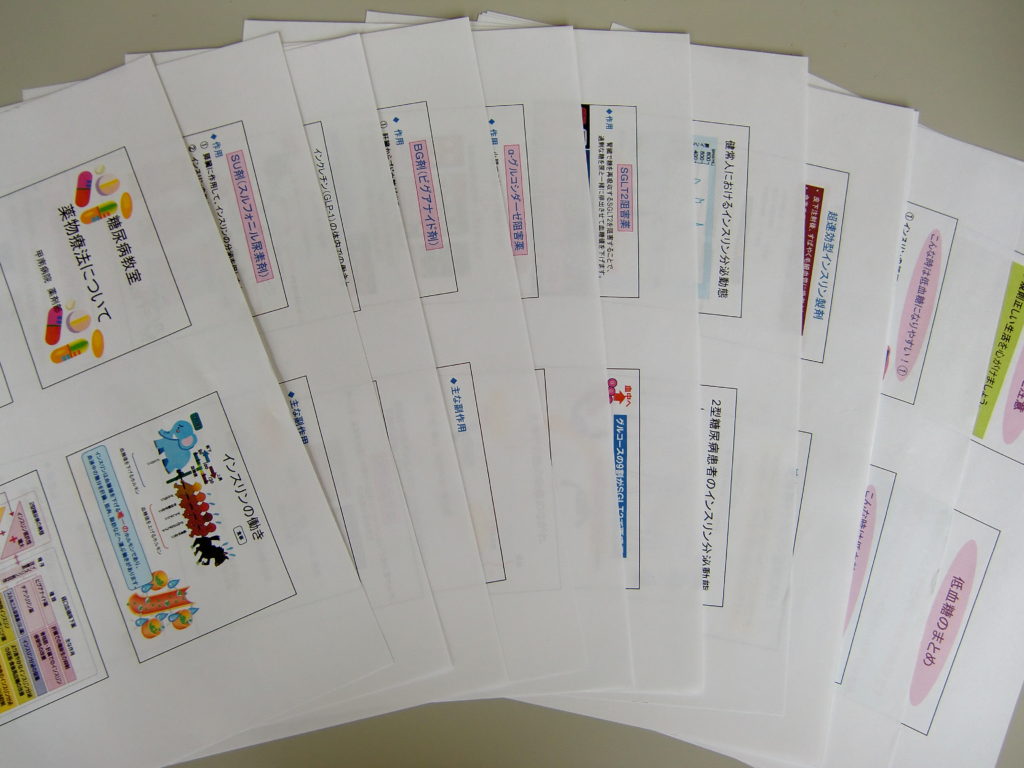

糖尿病療養指導士の有資格者を中心に、患者さん向けの糖尿病教室や、スタッフ向けの勉強会の講師、チームラウンドの同行、カンファレンスへの参加など横断的に活動しています。

また、2週間の糖尿病教育入院のサポートメンバーとして、薬剤師は患者さん個々の状態を把握して適切な医薬品の選択や提案を行うなどの役割を担っています。また糖尿病教室の講義や病棟における薬剤管理指導を通して、薬物治療の必要性や使用方法を説明し、患者さんやご家族様にご理解いただけるように努めています。

病院感染対策チーム(ICT)への参加

病院内での感染症から患者さんや職員の安全を守るために、医師、薬剤師、看護師、臨床検査技師がチームとなって、常に院内各部署の感染症に関する情報を収集し、その状況に応じた適切な対策や指導を行っています。薬剤師はICT(Infection Control Team)の一員として、院内巡視はもとより、適正な抗菌薬使用の管理・指導に関与しています。

褥瘡対策チームへの参加

褥瘡とは一般的には床ずれと言われるものです。一度できると治りにくいので、予防と対策が大切になります。当院では褥瘡対策を医師・看護師・管理栄養士・薬剤師がチームを組んで活動しており、チーム回診への同行やスタッフ向けの勉強会の講師、褥瘡治療で使用する医薬品に関する情報提供などを行っています。

医療安全対策への取組み

医療事故やヒヤリ・ハット事例の中で医薬品が関連したものは全体の半数近くに上るといわれています。

このような状況をふまえて薬の専門家として医薬品が関係する医療事故のリスクを軽減するための提案(類似名称・形態製品の使用回避、医療事故防止や感染防止機構を有する製品の検討・採用、複数の規格がある製品に関しては取り間違い防止のための表記の工夫等)を積極的に行っています。また医療安全対策委員会、セーフティマネージメント部会のメンバーの一員として、医療安全管理体制の整備、インシデント・アクシデント情報に基づいた対策立案などの活動を行っています。

専門・認定薬剤師

(2025年7月現在)

| 日本医療薬学会 | がん専門薬剤師 | 1名 |

|---|---|---|

| 日本病院薬剤師会 | がん薬物療法認定薬剤師 | 1名 |

| 感染制卸認定薬剤師 | 1名 | |

| 日病薬病院薬学認定薬剤師 | 8名 | |

| 日本臨床腫瘍薬学会 | 外来がん治療認定・専門薬剤師 | 1名 |

| 糖尿病療養指導士認定機構 | 糖尿病療養指導士 | 1名 |

| 日本臨床栄養代謝学会 | NST専門療法士 | 1名 |

| 日本化学療法学会 | 抗菌化学療法認定薬剤師 | 2名 |

| 日本麻酔科学会 | 術後疼痛管理研修修了 | 4名 |

| 薬学教育協議会 | 認定実務実習指導薬剤師 | 3名 |

臨床研究について

薬剤部では、過去の検査結果、治療内容などの診療情報をもとに、下記の臨床研究を実施しております。臨床研究とは、より良い医療の提供と、医療の発展に貢献できるように行われるものであり、すべての研究において患者さんの個人情報は最大限に保護され、お名前や病気に関する情報が外部に知られるようなことはありません。

この方式の研究は、直接患者さんにご説明する代わりにホームページ上で研究の詳細を掲示することにより同意をいただいたものとして実施されます。

皆さま方におかれましては研究の趣旨をご理解いただき研究へのご協力を賜りますようお願い申し上げます。

研究に関するお問い合わせに関しては、各連絡先までご連絡いただきますようお願いいたします。

研究課題

患者さまへ

(1)後発医薬品(ジェネリック医薬品)の取り組みについて

当院では、患者さまの経済的負担の軽減、国民全体の医療費の低減に資するものとして、入院および外来において後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進を図っています。また、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。

現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。

当院では、医薬品の供給不足等が発生した場合、治療計画等を見直すなど適切な対応ができる体制を整備しております。

また、医薬品の供給状況によっては、患者さまへ投与するお薬が変更となる可能性がございます。入院患者さまのお薬が変更となる場合、主治医・薬剤師から十分な説明を行います。

ご不明な点やご心配なことなどがございましたら、当院職員までご相談ください。

(2)一般名処方について

当院では、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。

現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。

当院では、後発医薬品(ジェネリック医薬品)のあるお薬について、特定の医薬品名を指定するのではなく、お薬の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により院外処方箋を発行すること)を行っています。これにより、特定の医薬品の供給が不足した場合でも、同じ成分で別メーカーの医薬品により患者さんにとって必要なお薬が提供されやすくなります。

一般名処方について、ご不明な点などがございましたら当院職員までご相談ください。

(3)バイオ後続品(バイオシミラー)について

当院では、国の方針に従い、病院として有効性・安全性・経済性を検討した結果、バイオ後続品(バイオシミラー)による治療を推進しています

Q:バイオ医薬品とは?

A:高度なバイオテクノロジーを駆使して作られたタンパク質を主成分とするお薬です。がん、関節リウマチ、糖尿病など、様々な病気で「バイオ医薬品」が使用されていますが、一般的な医薬品と比べ開発や製造にコストがかかり、薬の価格が非常に高くなりがちです。

Q:バイオ後続品(バイオシミラー)とは?

A:既に発売されている「バイオ医薬品」の特許が切れた後に、今までのバイオ医薬品と物質的な構造、品質、薬の作用などが同等・同質であることが確認されたお薬を「バイオ後続品(バイオシミラー)」と言います。また、臨床試験によって、その効果や安全性に先行のバイオ医薬品と違いがないことが確認され、厚生労働省の承認を得たお薬です。

Q:バイオ後続品(バイオシミラー)は、なぜ安いのですか?

A:先行のバイオ医薬品の特許が切れた後に開発・製造されたお薬ですので、安い薬価で提供されています。患者さまの経済的な負担を軽減し、更には国民全体の医療費の低減、国民皆保険制度の維持にもつながります。

保険薬局の方へ

(1)甲南医療センターがん化学療法レジメン

保険医療機関や保険薬局との連携強化を通じてがん患者に対する質の高い医療を提供することを目的として、甲南医療センターで登録しているがん化学療法レジメンを公開します。下記の注意事項を確認した上で、ご活用ください。レジメン内容に関するお問い合わせは、疑義照会と同じ電話番号へお願いいたします。

公開しているレジメンは、保険医療機関・保険薬局などの医療従事者を対象としたものです。

患者様または一般の方への情報提供を目的としたものではありません。

甲南医療センターの化学療法・プロトコール委員会で承認されているレジメン(主に外来で使用するもの)を掲載しています。

上記以外を目的とした使用や無断転用を固く禁止します。公開しているレジメンは標準的な内容であり、患者様によって投与量や治療スケジュールが変更される場合があります。

下記リンクに当院のレジメンを掲載します。

免役チェックポイント阻害薬

乳がん

食道がん

胃癌

胆道がん

肝臓がん

膵臓がん

大腸がん

肺がん SCLC

肺がん NSCLC

卵巣がん

子宮体がんなど

前立腺がん

尿路上皮がん

腎細胞がん

白血病

悪性リンパ腫

多発性骨髄腫

骨髄異形成症候群

神経内分泌腫瘍

骨軟部腫瘍

胚細胞腫瘍

神経膠腫

(2)がん化学療法用の服薬情報提供書(トレーシングレポート)

がん化学療法を実施されている患者様の情報を保険薬局から提供していただく際の服薬情報提供書(トレーシングレポート、兵庫県病院薬剤師会・兵庫県薬剤師会作成版)を掲載します。

保険薬局で入手した患者様の情報のうち「処方医師への情報提供が望ましい」と判断された内容について、FAXにて服薬情報提供書を送信願います。薬剤部で内容を確認し、医師へ情報伝達を行ない、情報の共有化を図ります。

2-02_トレーシングレポート_殺細胞

2-03_トレーシングレポート_殺細胞(記入例)

2-05_トレーシングレポート_分子標的薬±殺細胞

2-06_トレーシングレポート_分子標的薬±殺細胞(記入例)

2-08_トレーシングレポート_免疫チェックポイント阻害

2-09_トレーシングレポート_免疫チェックポイント阻害(記入例)

3-02_電話フォロー患者用・電話のかけ方_殺細胞

3-04_電話フォロー副作用評価・対応表_殺細胞性

3-06_電話フォロー患者用・電話のかけ方_分子標的治療薬±殺細胞

3-08_電話フォロー副作用評価・対応表_分子標的薬±殺細胞

3-10_電話フォロー患者用・電話のかけ方_ICI

3-12_irAE評価・対応表(irAE症状逆引き対応表)

(3)院外処方箋における疑義照会(問い合わせ)簡素化プロトコール

調剤上の典型的な変更に伴う疑義照会を減らし、患者さんへの薬学的ケアの充実および処方医や保険薬局の負担軽減を図る目的で「院外処方箋における疑義照会(問い合わせ)簡素化プロトコール」を運用します。

本プロトコールの運用にあたっては、プロトコールの趣旨や各項目の内容について薬剤部担当者から説明をお聞きいただいた上で、合意書を交わすことを必須条件とします。

説明会は、年1回行う予定です。(次回は、2026年2月26日(木)15時~Zoomで開催します)

参加を希望される薬局は、2026年2月24日までに下記メールアドレスまで連絡してください。

院外処方箋における疑義照会(問い合わせ)簡素化プロトコール

製薬企業の方へ

2024年3月

公益財団法人甲南会 甲南医療センター薬剤部

情報提供とアポイント申請について

当院は2023年12月より、訪問管理システム「MONITARO」を導入しています。

アポイント申請、訪問予定の事前入力、入退館記録などはMONITAROを通して行ってください。

以下の情報提供については、郵送もしくはMONITARO添付で送信してください。

・ 添付文書の改訂情報

・ 適正使用に関する案内

・ 包装変更、各種コード変更、販売中止、経過措置品目移行

・ 販売移管、販売名変更、社名変更

・ セミナー・講演会の案内

尚、急を要する内容…緊急安全性情報(イエローレター)、安全性速報(ブルーレター)、医薬品の欠品、回収等は、薬剤部まで電話でご連絡ください。

院内での宣伝活動について

宣伝活動は、許可が出るまでは不可とします。

当院未採用薬で新規に宣伝許可を受けたい製品がある場合は、医療用医薬品プロモーションコードと共に、以下を遵守してください。

<宣伝活動許可>

製造販売承認取得後、発売前の情報提供先は、薬剤部(薬剤部長またはDI担当者)に限ります。原則、医師へ発売前に宣伝することは許可しておりません。

下記の手順により宣伝許可を得たうえで、発売後から行ってください。ただし、医師・医療従事者側から発売前に情報提供依頼があった場合は、対応後にその内容・情報提供先をMONITAROにて薬剤部長に報告してください。

① 「医薬品情報案内書(宣伝許可申請)」を詳細に記載し(注:記載内容が簡潔すぎる場合は、再提出を依頼する場合がございます)、MONITARO添付で薬剤部長(またはDI担当者)宛てに送信し、面談(ヒアリング、原則Web)のアポイントを申請してください。

(書類提出、薬剤部ヒアリングのアポイント申請は、薬価収載前や発売前でも可です)

② 面談(ヒアリング)時に、宣伝の許可・不許可を伝えます。

③ 発売後から宣伝を開始してください。

※ 後発品、剤形追加、配合剤などに関しては、各社製品の薬学的な比較検討が必要であるため、薬剤部のみに情報提供することとし、医師への宣伝はご遠慮ください。(バイオシミラーは新薬と同様、上記①~③の手続きをとってください)

以上