甲南医療センター 脳卒中センター開設のお知らせ

~地域の皆様へ、より充実した脳卒中診療を提供するために~

導入

2019年の開院以来、甲南医療センターはコロナ禍を乗り越え、地域住民の脳の健康を守るために尽力してまいりました。2019年度には、いち早く一次脳卒中センター(PSC)資格を取得し、2024年度には一次脳卒中センターコア施設(PSCコア)に認定されました。これにより、神戸市東灘区で唯一の脳卒中専門施設となりました。そして2025年度、さらなる人員増強とともに、「甲南医療センター 脳卒中センター」を開設し、患者様への脳卒中診療サービスを一層充実させてまいります。

ページ内コンテンツを見る

センター長の挨拶

この度、4月1日付をもちまして甲南医療センター脳神経外科診療部長・脳卒中センター長を拝命し、身の引き締まる思いでございます。私は平成14年に神戸大学大学院医学研究科において学位を取得し、以後、神戸大学医学部附属病院にて脳血管内治療の責任者として診療と研究に従事しておりました。この度、神戸大学脳神経外科篠山隆司教授のご推挙をいただき、当院に勤務することとなり、過日着任いたしました。

当院は、神戸市東灘区では唯一の日本脳神経外科学会及び日本脳神経血管内治療学会の研修指導施設となっております。突然発症する脳疾患をいつでも受け入れることが出来る様に脳神経内科と脳神経外科による合同チームで脳卒中センターを構築して運用し、2024年4月より一次脳卒中センターコア施設(PSCコア)に認定されております。高齢化社会となり、脳卒中による重篤な後遺症は、認知症と合わせて介護が必要な原因疾患として過半数を占めており、大きな社会的問題となっております。当院ではこのように迅速に対応が必要な脳疾患に速やかに対応できるように近隣の先生方と密な連携が構築できるように努めて参りますので、よろしくお願い申し上げます。

令和7年4月吉日

甲南医療センター脳神経外科 診療部長・脳卒中センター長

藤田敦史

概要と特徴

一次脳卒中センターコア施設(PSCコア)とは(HP #365リンク)

「PSCコア」は脳卒中の急性診療を担う医療機関として日本脳卒中学会が認定する施設です。より高度な治療を提供できるセンターとして位置付けられています。具体的には、脳梗塞のなかでもより重篤な脳塞栓症に対して、血栓回収療法(機械的血栓回収術)を24時間365日実施可能な体制を整えた施設が厳しい基準を経て認定されます。コア施設と呼ばれるだけに、地域の脳卒中医療ネットワークのハブ機能を担っており、地域の医療機関や救急との連携や地域住民への脳卒中啓発活動などを行います。

なぜ脳卒中センターが必要なのか?(センター開設の背景と目的)

*高齢化に伴う脳卒中の増加

高齢化社会の進行に伴い、脳卒中の発症数は増加しています。近年、脳卒中の死亡率は減少傾向にありますが、後遺症が残る可能性が高く、介護が必要となるケースが増加しているのが現状です。

*急性期から介護期までの一貫した治療とケア

脳卒中の診療には、超急性期治療から回復期、さらに維持期を含めた一貫した患者様のケアが必要です。これらのニーズにお応えするため、甲南医療センター脳卒中センターでは、以下の3つの柱をもとに診療を行います。

甲南医療センター脳卒中センターの3つの柱

- 急性期治療(超急性期対応、脳血栓溶解療法・脳血栓回収治療(カテーテル治療)、手術治療)

- 急性期リハビリテーション〜回復期治療(機能回復・社会復帰支援)

- 地域連携・介護サポート、慢性期治療(退院後の生活支援・在宅ケア、慢性期の健康管理など)

- 注)ここでいう『脳卒中』とは脳血管に由来する病気の総称です。脳卒中には脳出血、くも膜下出血や脳梗塞が含まれます。また、無症状であってもMRI検査などで見つかった頚動脈狭窄症や脳動脈瘤は、将来の脳卒中の危険が高い場合に経過観察や内服、手術治療対象となります。

診療体制

スタッフの紹介

| 脳神経外科スタッフ | 脳神経内科スタッフ | ||

|---|---|---|---|

| 役職・スタッフ名 | 学位・経歴、学会専門医・認定医 | 役職・スタッフ名 | 学位・経歴、学会専門医・認定医 |

| 診療部長・脳卒中センター長

藤田 敦史 |

医学博士 日本脳神経外科学会専門医 日本脳卒中学会専門医 日本脳神経血管内治療学会専門医・指導医 認知症サポート医 厚生労働省認定緩和ケア研修会終了 |

診療部長

小別所 博 |

医学博士 臨床研修指導医 日本神経学会神経内科専門医・指導医 日本内科学会総合内科専門医・指導医 |

| 診療部長

本岡 康彦 |

医学博士 日本脳神経外科学会専門医 日本脳卒中学会専門医 日本脳卒中の外科学会技術指導医 |

医長

伊藤 絢 |

日本神経学会神経内科専門医・指導医 日本内科学会総合内科専門医 |

| 医長

重安 将志 |

日本脳神経外科学会専門医 日本脳卒中学会専門医 日本脳神経血管内治療学会専門医 |

医員

宇田 有希 |

|

| 医員

前田 一郎 |

医員

安西 浩毅 |

||

主な対象疾患とその治療法

(特にここではカテーテルによる治療に関してご紹介します)

1.脳動脈瘤に対する治療

- 脳動脈瘤

脳血管(動脈)の一部に壁の薄い部分が出来て、これがこぶ状に膨らんだものを脳動脈瘤と言います。脳動脈瘤の壁は正常血管と異なり、薄く弱いために破裂(出血)することがあり、破裂した場合にはくも膜下出血を引き起こすことになります。この場合は、これまでに経験のない激しい頭痛と嘔吐が出現し、多くの場合は意識がなります。くも膜下出血を発症した場合には発症早期に約1/3の方が命を失い、残りの2/3の患者様は病院に搬送されて手術を受けることになりますが、後遺症なく社会復帰することが出来るのは約半数(全体としては1/3)と言われております。このように破裂するとくも膜下出血を引き起こす脳動脈瘤が破裂する前に発見された場合、これを未破裂(破裂していない)動脈瘤と言います。未破裂脳動脈瘤の治療を考える際には、発見された脳動脈瘤が将来に渡ってどれくらいの割合で破裂する可能性があるのかが重要ですが、現在の所正確にはわかっていません。日本の研究からは一年に1-2%の破裂率であろうと考えられておりますが、欧米の報告での破裂率は一年に0。05%にしか満たないという研究結果もあります。この確率は将来に渡って累積して考えますので、今後10年で10-20%、20年で20-40%の方が破裂してくも膜下出血を発症すると考えられます。

治療に関しては日本脳ドック学会が作成したガイドラインが参考になります。それによりますと、脳動脈瘤の大きさが5mmより大きい場合は治療を検討することが推奨されております。5mm未満でも、破裂リスクが高いと判断される動脈瘤(前交通動脈や内頸動脈-後交通動脈分岐部に生じた動脈瘤や、形状が不整形であったり、ブレブと言われる小さな膨らみがある場合)も治療を検討することが推奨されております。このように治療の適応については個別の判断が求められますので、当院では各々の患者さんにとって最も良い治療が選択できるようにしております。

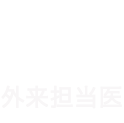

脳動脈瘤のコイル塞栓術は原則、全身麻酔で行います。通常、大腿動脈(足の付け根の血管)からカテーテルを挿入しますが、手首や肘の血管からカテーテルを挿入することもあります。ガイドになるカテーテルを脳の血管に近い部分まで進めて、この中にマイクロカテーテルと呼ばれる直径1mm程度の細いカテーテルを挿入してこれを脳動脈瘤まで進めて留置します。この中にプラチナ製の金属コイルを進めて動脈瘤内に充満させることで動脈瘤を閉塞させます。コイルが動脈瘤から逸脱してくる時には、先端に風船(バルン)がついたカテーテルを追加で挿入し、コイルを支えたり、ステントと呼ばれる筒状の機器の補助が必要になることもあります。治療に際しては、血液を固まりにくくする薬(抗血小板剤)を服用していただき、術後も一定期間の服用が必要です。治療後には治療効果判定のために、半年から1年の間に経過観察のための脳血管撮影が必要となる場合があります。留置した金属コイルが変形して動脈瘤の一部にかたよることがあり、この場合には追加治療が必要になる場合があります。以下に心臓手術の術前検査で発見された左中大脳動脈動脈瘤に対するコイル塞栓術の治療例をお示しします。動脈瘤内に留置されたコイルで動脈瘤は描出されなくなっており、治療後半年で行った検査でも再発なく経過されております。

- 当院での特筆すべき治療(脳動脈瘤に対する最新の治療例。これらの治療が行える施設は県内でも大学病院や限られた数施設のみです)

動脈瘤の大きさが10mmを超える大型動脈瘤や、動脈瘤茎部(ネック)の大きい動脈瘤は治療が困難(ないしはカテーテルにより治療しても再発を繰り返す)とされておりました。これらの動脈瘤に対して近年、新しい治療機器が導入されて良い成績が報告されております。新しい治療機器は実施医として認定された医師が在籍する施設でしか治療を受けることができません。当院ではこのような最新の治療で治療困難な動脈瘤の治療も可能となりました。

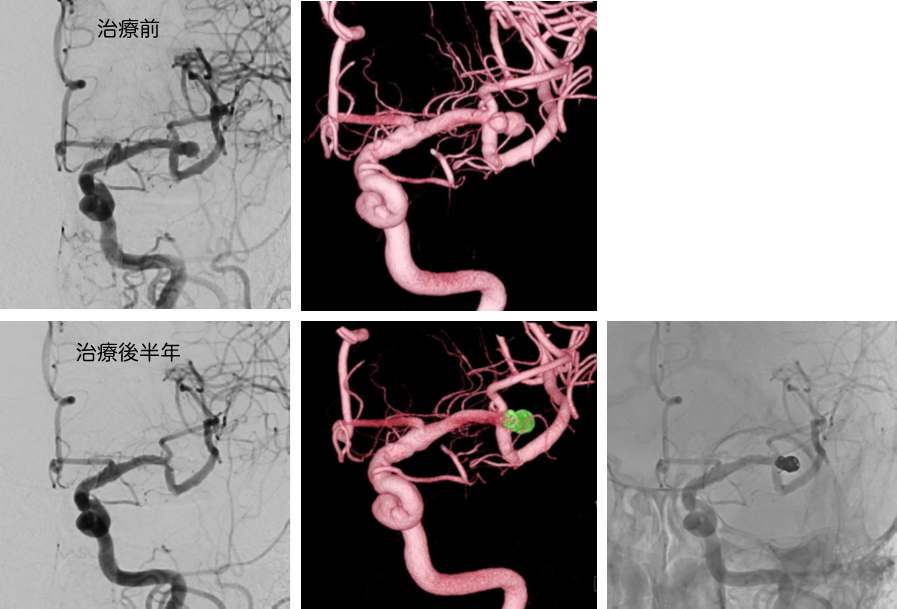

1)フローダイバーターステント

網目が非常に細かいステントを動脈瘤茎部(入り口)に覆うように留置すると、動脈瘤内に血流が入りにくくなり、動脈瘤内部を血栓化させることが出来ます。この治療は、本邦に導入された当初は10mm以上のサイズの大きな脳動脈瘤に対して使われてきましたが、現在では5mm以上の脳動脈瘤にも使用されるようになっております。本稿執筆時点(2025年4月)では、本邦には三種類のフローダイバーターステントが導入されておりますが、当科では全てのフローダイバーターステントが使用可能な実施医が在籍しており、動脈瘤の形状により使い分けが可能です。以下に、視力低下で発症した大型脳動脈瘤に対するフローダイバーターステントを留置して治療した1例を示します。フローダイバーターステント留置後半年経過して撮影された血管撮影では、脳動脈瘤が描出されておらず、動脈瘤の内部が完全に血栓化して治癒したことがわかります。患者様は、視力低下の進行もなく、くも膜下出血の心配もなくなり、元気に過ごされております。

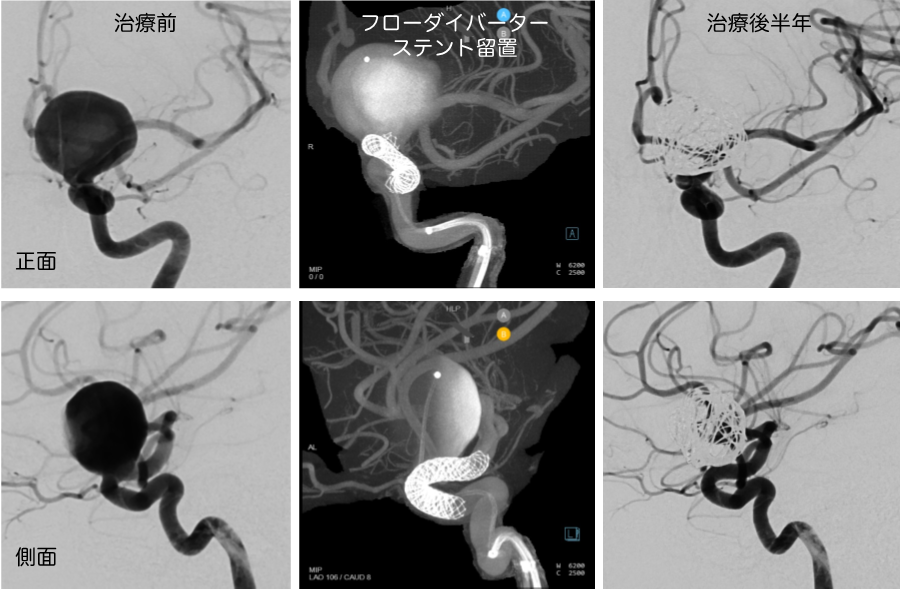

2)Woven Endobridgeデバイス(WEB)

動脈瘤の入り口である動脈瘤茎部(ネック)が広い動脈瘤では、コイル塞栓術を行うにはコイルをうまく動脈瘤内に留置することが難しい場合が多く、治療に難渋します。このような動脈瘤に対してカテーテルから展開すると籠のような形状になるように細いワイヤーを編み込んだWoven Endobridgeデバイス(WEB)を留置する治療が開発されました。WEBを動脈瘤内に埋め込むと、動脈瘤内に流入する血流が減少し、数ヶ月で動脈瘤内部が血栓化することで脳動脈瘤の治癒が得られます。我々はこのWEBデバイスを用いてネック部分の広い動脈瘤に対して良好な治療成績を収めることができるようになりました。以下にWEBを用いて治療した中大脳動脈動脈瘤の1例を示します、籠状のWEBが動脈瘤内に留置されたことで、脳動脈瘤内の血流が低下し、半年後には脳動脈瘤は完全に血栓化して治癒したことがわかります。この患者さまも、くも膜下出血の心配することなく元気に生活されております。

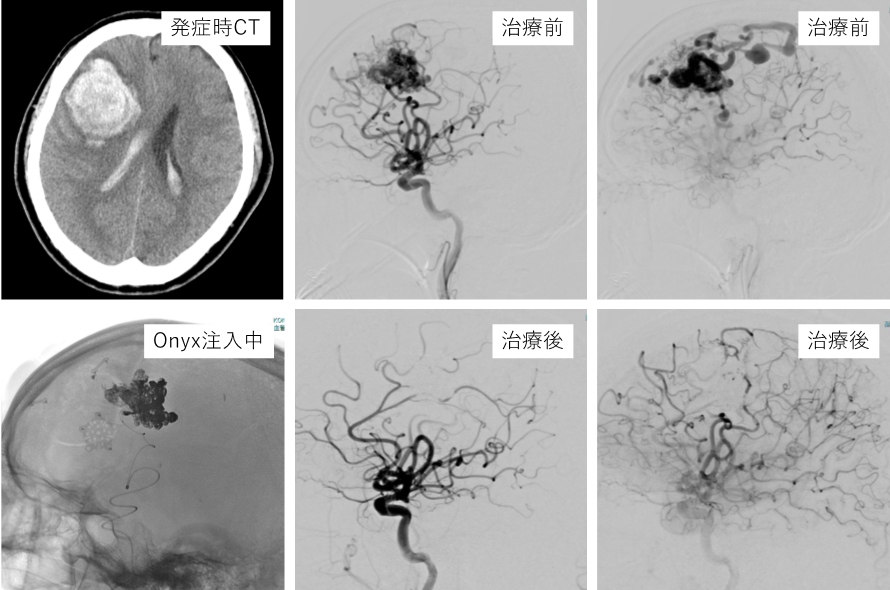

2.脳動静脈奇形に対する塞栓術

胎生期(母親の胎内で)に脳血管は動脈・毛細血管・静脈に分化しますが、この分化がうまく起こらずに脳動脈が脳静脈に直接つながった(短絡と言います )病気を脳動静脈奇形と言います。先天的な血管異常であると考えられておりますが、はっきりした原因については不明です。脳動脈が脳静脈に直接短絡するのですが、この間には正常の血管壁の構造を有しない異常な血管の集まり(ナイダスと言います)が存在し、ここが病気の本体となります。脳動静脈奇形は破れて出血を起こすことがあり、脳出血やくも膜下出血により、大きな後遺症を残すこととなります。また、脳血流の多くが脳動静脈奇形に盗られる(盗血と言います)ために、正常脳の血流が不足し、てんかん発作を引き起こすこともあります。脳動静脈奇形はその約半数の方が出血を引き起こして発症し、約30%程度の方がてんかん発作で発見されます。脳動静脈奇形が出血する危険率は年間2-3%と言われておりますが、一旦出血すると約30%の方は重度の後遺症が残存し、約30%の方は死亡すると考えられております。更に一旦出血した場合はその後の再出血率は年間6%と倍増すると言われております。よって、破裂して発見された場合は出血前(未破裂)に発見された方とは異なり、早急に再出血予防のための治療が必要であると考えます。未破裂で発見された場合は今後の出血予防のために治療を十分に検討する必要があります。

脳動静脈奇形の治療は大きく分けて、開頭術による脳動静脈奇形摘出術、定位放射線治療(ガンマナイフと言われます)、カテーテルを用いた塞栓術がありますが、これらの治療を単独でないしは、組み合わせて各々の患者様に適切な治療を選択します。以下に当科で行う塞栓術を概説します。

塞栓術は全身麻酔で行います。通常、右大腿動脈(足の付け根の血管)からガイドカテーテルを挿入し、マイクロカテーテルと言われる細いカテーテルを脳動静脈奇形の栄養血管まで進めます。ここから塞栓物質と呼ばれる物質を注入する治療方法です。この治療単独では脳動静脈奇形が完全に治癒させることは難しく、カテーテル治療で血流を減らした後に、開頭術による脳動静脈奇形摘出術や定位放射線治療が追加治療として必要となります。塞栓術による急激な血流の変化を避ける目的で治療を複数回に分ける(数本の血管を閉塞させることを何回か行う)場合もあります。近年、脳動静脈奇形に対する新たな塞栓材料としてOnyxという液体塞栓物質が導入されました。当院では、この新しい液体塞栓物質の実施医が在籍しており、治療が可能です。以下にOnyxで治療した脳動静脈奇形の1例を提示します。病気の近傍に誘導したカテーテルから塞栓物質を注入し、最終的な血管撮影で脳動静脈奇形がほぼ描出されなくなっています。患者さんは翌日開頭手術を受け、脳動静脈奇形は全摘出されました。

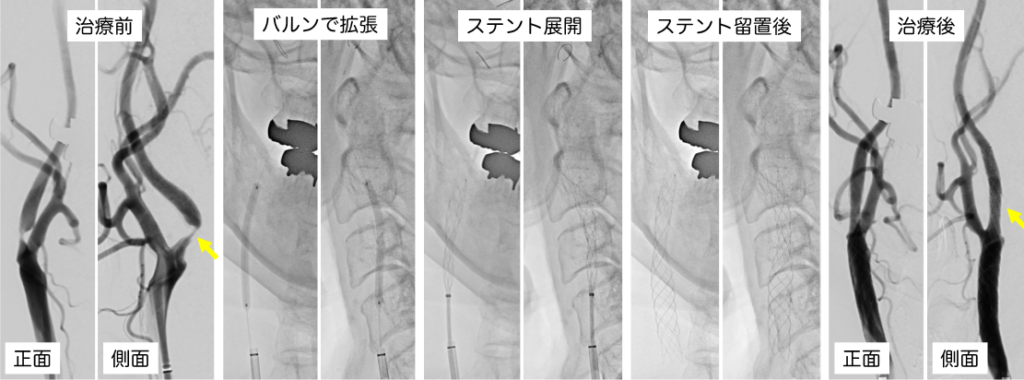

3.頸動脈狭窄症に対するステント留置術

頸動脈狭窄症とは、脳に血液を供給する主要な血管である頸動脈の動脈硬化症などによって血管が細くなる(狭窄)病気です。頸動脈に狭窄があると、脳へ供給される血流量が減少すること、狭窄部の血液の乱流などで血液の固まり(血栓)ができ、脳血管を閉塞させることの二つが問題となります。脳への血液供給が途絶えることで発症する脳梗塞では、その症状は一時的な発作の場合と、様々な後遺症を残すことがあります。症状は脳梗塞に陥った脳がどのような機能を持っているかによって異なるため、手足の麻痺、言葉が理解できないないしは発語が出来ない(失語症)、感覚障害、視機能障害、記憶障害さらには寝たきり状態、生命の危険にかかわる程度までさまざまです。治療方法としては、薬剤投与による内科的治療と外科的治療の二つがあります。内科的治療としては動脈硬化の悪化を防ぐために高血圧、高脂血症、糖尿病、不整脈の治療を行い、危険因子(喫煙や飲酒)を除去することが主体となります。さらに血液が固まることを防ぐために、抗血小板剤という薬を使用します。外科的な治療方法は狭窄部分を手術的に拡げる治療ということになりますが、頸部切開により狭窄血管を露出して狭窄部分を切除して拡げる方法(血栓内膜剥離術)と、病気の部分まで誘導したカテーテルのなかに、バルーンカテーテルという風船を装着した特殊なカテーテルで狭窄部分を押し拡げる方法(カテーテル治療)の二つがあります。頚動脈狭窄症に関する治療効果に関する検討では、症状のない(無症候性)60%以上の頚動脈狭窄を有する方は、薬による内科的治療で11%/5年の割合で脳梗塞を発症する可能性があり、外科的治療を行うことで5%/5年まで低下すると報告されております。一方、虚血発作等の症状がある(症候性)方では、70%以上の狭窄がある場合には内科的治療を行っても26%/2年という高率な割合で脳梗塞を発症する可能性がありますが、外科的治療を行うことで9%/2年まで低下させることが出来たと報告されております。症候のある方は、50%以上の狭窄があれば手術を行うほうが再発が少ないということもわかってきております。これらの結果から、狭窄率が高くなると(無症候性80%以上、症候性50%以上)、投薬による内科的治療よりも外科的治療をお勧めしております。カテーテルの治療は主として大腿動脈(ふとももの付け根)からから支えになるガイドカテーテルを挿入して、そのなかにバルーンカテーテル(風船付きカテーテル)を通して狭くなった部分を押し拡げる治療方法です。下肢の動脈に閉塞性動脈硬化症(ASOと呼ばれます)がある場合には、上腕動脈(肘の動脈)から治療を行うこともあります。病変部分をバルンで押し広げたり、ステントを留置したりする間に発生すると考えられる塞栓類は、これが脳に流れていかないように、より遠位部に留置したバルンやフィルターでブロックして治療を行います。血栓内膜剥離術に比べて、創が残らないこと、血行の遮断時間が数十秒から数分と短いことが利点です。 以下に頸動脈狭窄症に対するステント留置術の1例を提示します。狭窄部はバルンと留置したステントで良好に拡張していることがわかります。

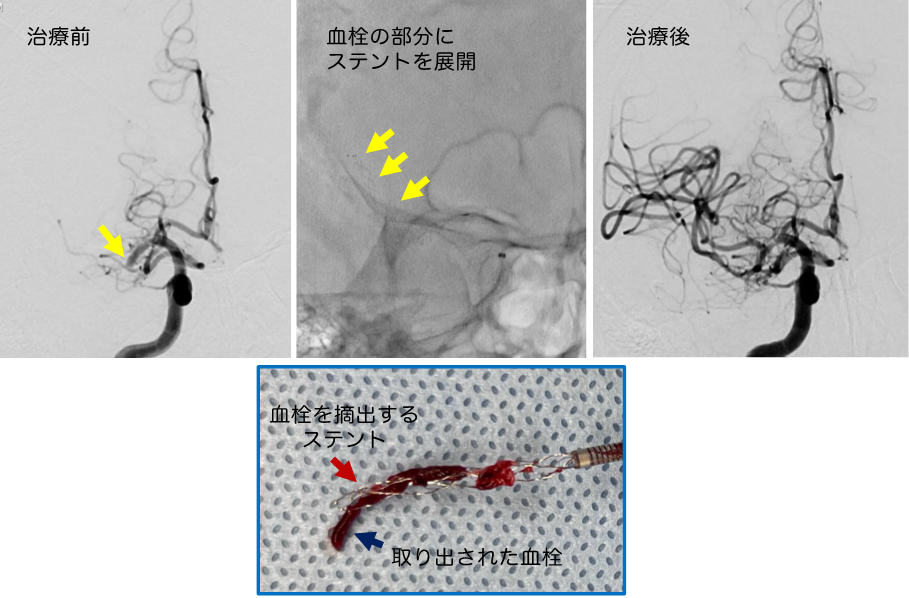

4.急性期脳主幹動脈閉塞症に対する血栓回収療法

突然発症する急性脳主幹動脈閉塞症(頭蓋内の主要な血管の急性閉塞)は放置すれば重篤な後遺症を残すため、速やかに治療が必要です。この閉塞した脳動脈は、なるべく早く再開通(詰まりを取り除く)することが出来れば、患者さんの予後が改善できるということが様々な臨床研究から明らかになってきました。我が国では2005年10月に脳動脈に詰まった血栓を点滴で溶かす治療が導入され、発症3時間以内の急性期脳梗塞に対してrt-PA(アルテプラーゼ)静注療法が可能となりました。その後、2012年8月にはこの治療法は発症4。5時間まで治療適応が拡大されました。当院におきましても、急性期脳梗塞に対してはrt-PA静注療法を第一選択として位置づけております。この治療は発症からの時間や、様々な使用制限があることから、全脳梗塞患者さんの中でrt-PA静注療法の適応となるのは1割に満たないという報告もあります。

近年、頭蓋内に安全に誘導出来る血栓回収機器の発達により、急性期脳主幹動脈閉塞症に対してカテーテル治療が有効であることが証明されてきておりました。本邦では、発症6時間以内の中大脳動脈閉塞症に対して頭蓋内の閉塞部位まで誘導したマイクロカテーテルから行う局所線溶療法の有効性を示す試験が行われ、この治療により患者さんの予後が改善できるということが示されました。その後、様々な血栓回収機器が出現し、これらを用いた経皮経管的血栓回収療法により発症後8時間以内の急性期脳梗塞における有効性が示されてきました。rt-PA静注療法の適応外の患者さんや、rt-PA静注療法が無効な患者さんでも、発症8時間以内に血栓回収療法を行い、閉塞動脈を再開通させることで患者さんの予後が改善することが証明されてきました

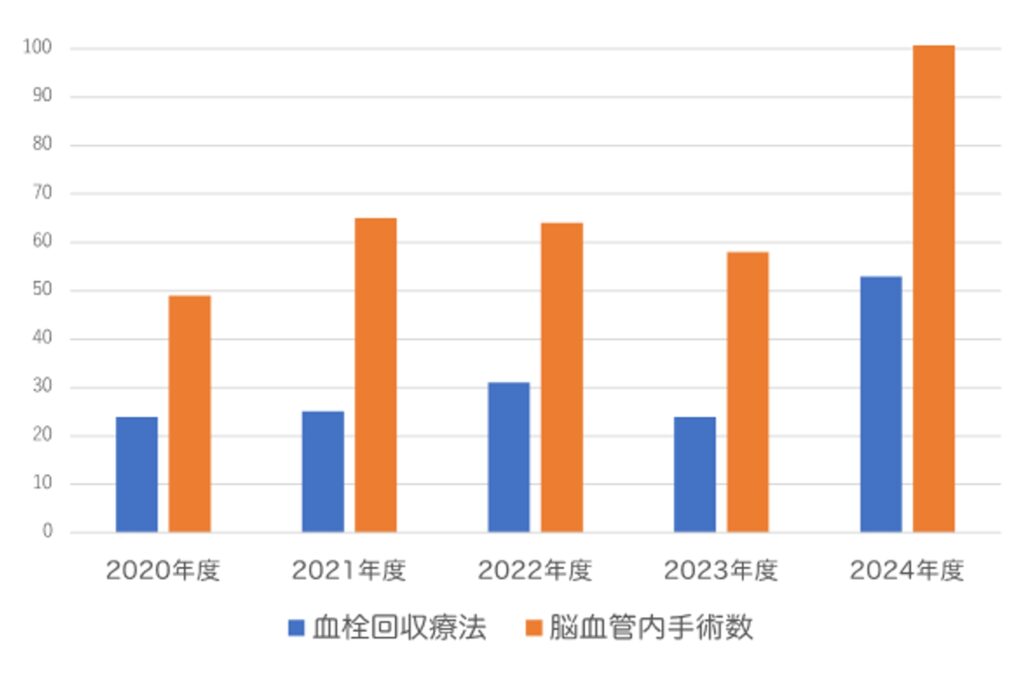

当院では突然発症する脳疾患をいつでも受け入れることが出来る様に脳神経内科と脳神経外科による合同チームで脳卒中センターを構築して運用し、2024年4月より日本脳卒中学会認定一次脳卒中センターコア施設(PSCコア)となりました。脳卒中の患者さんを速やかに受け入れ、特に急性脳主幹動脈閉塞症の患者さんに対する血栓回収療法は24時間体制で行えるように体制を整えております。以下に当院開院以後の血栓回収療法実施数を示しますが、一次脳卒中センターコア施設認定後には、治療数が倍増しております。

以下に左半身麻痺で発症した急性期右中大脳動脈閉塞症に対する血栓回収療法の1例をお示しいたします。カテーテルで脳動脈に閉塞した血栓を回収することにより、脳動脈の再開通ができたことから、右大脳半球の血流が良好となり、患者さまの麻痺も改善しました。

その他

脳卒中チーム医療の重要性

脳卒中診療において、チーム医療は非常に重要です。当センターでは、前述の多職種専門チームが連携し、患者様一人ひとりに最適な治療とケアを提供しています。また、これらのチームが協力して運営する「脳卒中患者相談窓口」が既に稼働しており、患者様やご家族の困りごとへのご相談に対応しています。

まとめ

甲南医療センター 脳卒中センターは、地域の皆様の脳の健康を守るため、最新の医療技術と専門チームによる包括的なケアを提供いたします。今後とも、患者様本位の医療を追求し、地域医療の発展に寄与してまいります。

お問合せ・アクセス