甲南医療センター 中央臨床工学部

ご挨拶

この度、甲南医療センターの開院に伴い、臨床工学室から中央臨床工学部に改称いたしました。

私たち臨床工学技士(Clinical Engineer:CE)は、1987年5月に制定された「臨床工学技士法」に基づく医学と工学の両面を兼ね備えた医療国家資格です。医師指示の下、生命維持管理装置の操作及び保守点検を行う事を業としています。高度医療機器の操作を中心に、工学技術を応用し積極的に治療へ参加することを目標とし、医師や看護師、その他コメディカルと共に患者さんの治療を全力でサポートしてまいります。

人工呼吸器管理、血液浄化、心臓カテーテル検査、内視鏡、など、緊急性の高い治療については、24時間体制での迅速な対応を行っています。

中央臨床工学部の構成

当院の機器管理部門は、医療機器のデータを一元管理し、より安全にかつ高い効率で運用することを目的に、平成15年に新設されました。

現在、中央部門の組織として、臨床工学部長(副院長)の許、臨床工学技士が各部門で従事しています。

臨床工学技士は多くの診療に関わっており、医療機器の中央管理業務に加えて、血液浄化センター、IVRセンター、内視鏡センター、高気圧酸素療法室、ペースメーカー外来、睡眠時無呼吸外来、手術室・ICUなど多岐にわたって活動しています。

臨床工学部の理念

豊かな人間性と高い倫理観を持って、臨床工学の知識と技術を駆使し、医療の安全と質の向上に貢献します。

中央臨床工学部の基本方針

- 1. 生命維持管理装置の専門技術者であることを十分認識し、最善の努力を払って業務を遂行する。

- 2. 医療チームの一員として他の医療職種と緊密に連携し、より円滑で効果的かつ全人的な医療を確保する。

- 3. 治療に際し、患者さんの身体状況の把握と医療機器に関して必要とされる情報の収集に努める。

- 4. 常に関連分野における研鑽に励み、専門的な知識と技術の向上に努める。

業務紹介

医療機器保守管理業務

院内医療機器を中央管理し、使用前点検・使用後点検・定期点検・機器貸出し・トラブル対応・修理対応を行っています。MEセンターでは主に輸液ポンプ、人工呼吸器、麻酔器、保育器、除細動器、ネブライザー、電気メス、フットポンプ、生体情報モニターなどの保守管理を行っています。医療機器管理システム(Mims2)を使用し医療機器の情報管理を行うことで、点検・消耗品記録・修理記録を管理しています。そのため、オーバーホールや機器更新を円滑に行い、医療機器が有効に性能を維持でき、安全に使用されるように努めています。新機種導入の際には円滑に機械が使用出来るよう、勉強会を開催しています。

血液浄化業務

血液浄化センターは、30床(個室1床含む)を配置し、月・水・金は午前・午後開始の2クール、火・木・土は午前開始の1クールとなっています。慢性維持透析はもとより、緊急透析、検査目的入院の対応にも力を入れ、医師、看護師と共にチームで安全で良質な治療が行えるよう入室から退室まで管理しています。

臨床工学技士は、穿刺・返血、監視など臨床業務他、透析装置・供給装置・水処理装置等の管理、点検・修理を行っています。透析技術認定士を取得した臨床工学技士が複数名常駐することで専門性を高めています。

患者監視装置は日機装製DBB-100NX、DCS-100NX、DCS-200Siを設置、各装置オンラインHDFが可能です。透析液清浄化は日本透析医学会のガイドラインに則った厳密な水質管理を実施しています。当院では、様々な透析膜を使用し、オンラインHDFやオンラインHF、AFBFなど患者一人一人に合った治療を医師と相談し選択の助言を行っています。

また、定期的なシャントエコー検査を実施し、平素からシャントトラブルの早期発見に努めています。ICUにも透析装置を設置し、重症患者の血液浄化治療にも対応できる体制を整えています。

透析以外の血液浄化治療にも力をいれています。アフェレシス療法件数は増加傾向であり、今後も有力な治療選択になると期待しています。複雑な治療条件がありますが、慎重に医師と検討し実施可能かどうか念入りな準備をおこなっています。

また、甲南医療センターでは血液腫瘍内科が開設に伴い、悪性リンパ腫などの治療に必要な末梢血幹細胞採取も取り扱っています。

【当院で行っている主なアファレシス療法】

持続緩徐式血液透析(CHD)・持続緩徐式血液ろ過透析(CHDF)

血漿吸着(LDLアフェレーシス、免疫吸着)

単純血漿交換

二重膜濾過血漿交換(DFPP、クライオフィルトレーション)

エンドトキシン吸着

DHP

顆粒球吸着除去療法(GCAP)

腹水濾過濃縮再静注法(CART)

末梢血幹細胞採取(Spectra Optia使用)

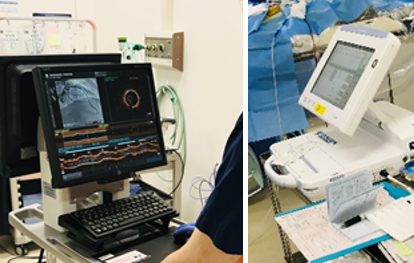

循環器・IVR業務

当院のIVRセンターは心臓カテーテル検査・治療を行う部屋(島津製作所のバイプレーン血管撮影システム)とIVR治療・脳血管内治療を行う部屋(シーメンス社のIVR-CTシステム)の2部屋があります。臨床工学技士はカテーテル関連業務、ペースメーカー関連業務、アブレーション業務、IVR業務を担当、当直体制とし24時間体制で迅速な対応を実施しています。

①心臓カテーテル関連業務

冠動脈造影(CAG)や、経皮的冠動脈形成術(PCI)、末梢血管インターベンション(EVT)、において、血管内超音波検査(IVUS)や光干渉断層法(OCT)、冠血流予備量比(FFR)、補助循環装置(IABP、PCPS)、体外式ペースメーカー、ポリグラフなどの操作、保守・管理、デバイスの選定や準備を行っています。患者さんに安心して検査を受けていただけるようチームの一員としてサポートを行っています。

②ペースメーカー関連業務

ペースメーカーや埋め込み型心電計(ICM)などの手術中のサポートや外来や病棟での定期的なチェック、トラブル時のチェック、遠隔モニタリング(RMS)の監視と解析を行っています。ペースメーカーを植込まれた患者様が特殊な医療機器を使用される場合(電気メスなどの手術機器やCT・MRIなどの画像診断機器)にペースメーカーに悪い影響を与えない様、設定変更を

監視し、安全確保に励んでいます。

③アブレーション業務

当院では心房細動や心室性期外収縮、心室頻拍などの不整脈に対してカテーテルアブレーションが行われています。アブレーション治療では、心内電位記録装置や3Dマッピングシステム、心臓電気刺激装置、高周波通電装置などの操作を行っています。

④IVR業務

現在はラジオ波焼灼療法(RFA)において、ラジオ波発生装置の操作、保守・管理を行っています。また、頸動脈ステント留置術(CAS)において、管内超音波検査(IVUS)やインボスの操作を行い、透析シャント血管形成術(VAIVT:シャントPTA)においては、デバイスの選定や準備、手技中の医師の補助などを行います。今後ますますの業務拡大が見込まれる分野です。

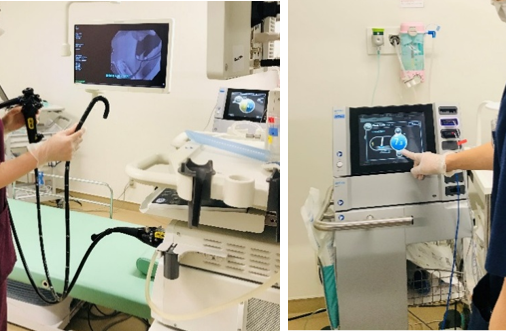

内視鏡業務

当院の内視鏡センターは6部屋あり、内1部屋は透視室です。

臨床工学技士は、スコープの管理や内視鏡システムの機器管理、処置や治療に使用する処置具の管理、検査の介助を行っています。消化器内視鏡技師を取得した臨床工学技士が複数名内視鏡センターに常駐することで専門性を高めています。

当センターでは様々な内視鏡検査、治療に対応すべく、最新の内視鏡システム(オリンパス社製EVIS LUCERA ELITE/フジフイルム社製LASEREO)を導入しています。使用するスコープは当センター保有の30本以上の中から、医師と相談しながら患者さんに必要と思われる機能を搭載したスコープを適宜選定しています。

また、小腸内視鏡やカプセル内視鏡を使用した小腸疾患の検査、治療も行っているためそれらの特殊機器の管理も行っています。

胃カメラや大腸カメラで使用するスコープは洗浄消毒をしたのち次の患者さんに使用していますが、その内視鏡洗浄消毒装置の消毒工程時に消毒液の濃度を測定することでスコープに対して有効な消毒が行えていることを適宜確認しています。

内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)や内視鏡的粘膜切除術(EMR)、経口内視鏡的筋層切開術(POEM)、消化管出血、内視鏡的乳頭切開術(EST)には最新の高周波装置(エルベ社製VIO3/VIO300D)を使用し、様々なデバイスに合ったモードを選択することが可能です。術者である医師が安心して治療に臨めるよう、機器保守に努めています。

医師、看護師と連携を図りながら、機器管理や点検、検査の介助など質の高い技術を提供し、患者さんに安心して内視鏡検査を受けていただけるような環境作りを心がけています。

*内視鏡センターの治療内容、実績については消化器内科ページにリンクしています。

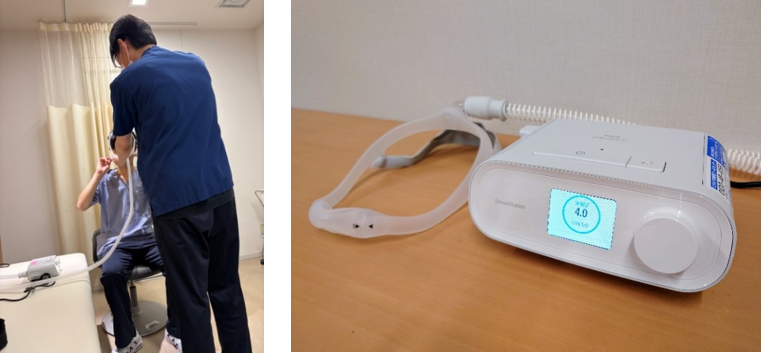

睡眠時無呼吸症候群(SAS)に関する業務

当院では、睡眠時無呼吸症候群(以下、SAS)を対象としたSAS外来を実施しています。

臨床工学技士は、SAS外来で医師のサポートを行い、CPAP導入や遠隔モニタリングを利用した患者フォローを行っています。院内での簡易睡眠時無呼吸検査のセットアップや解析、終夜睡眠ポリソムノグラフィー検査の取り付け及びデータのダウンロードなどもSAS業務に含まれます。

CPAPのフォローでは個々の患者さんに合うようマスクの種類やCPAP機種を選択し、設定の調整を行うことでアドヒアランス向上に努めています。

高気圧酸素療法業務

高気圧酸素治療(HBOT)は甲南医療センター開院と共に新規導入された治療です。装置は川崎エンジニアリング社製 第1種装置「KHO-2000S」使用しています。

高気圧酸素治療とは「大気圧よりも高い気圧環境下に患者を収容し、高濃度酸素を投与することによって病態の改善を図る治療法」です。本来の治療と併用することで、高酸素化・血管収縮・気泡の縮小・抗菌作用・新血管の形成などの効果が期待できます。各科からの依頼により治療を行なっています。

臨床工学技士は、装置の使用前・使用中・使用後点検を確実に行い、安全な治療に努めています。

また、実施直前の持ち物検査は大事故を防止する重要な確認操作である。確実に実施し、僅かのスパークも発生させないよう努めています。治療中は患者の急変に対応できるよう、常時監視体制を行い、安全な治療を維持しています。

当院での対象疾患例

突発性難聴、骨髄炎又は放射線障害、腸閉塞、重症軟部組織感染症(ガス壊疽、壊死性筋膜炎)又は頭蓋内膿瘍、難治性潰瘍を伴う末梢循環障害、脳梗塞、放射線又は抗癌剤治療と併用する悪性腫瘍、皮膚移植、その他(左腓腹筋損傷)など

周術期関連業務(手術室)

手術室業務指針より、手術室業務 手術領域で臨床工学技士が担う手術関連機器は、電気メス・レーザー・高エネルギー超音波装置・内視鏡手術器(鏡視下手術・内視鏡下外科手術・手術用ナビゲーション装置・各種監視装置など)ですが、近年ロボット・ナビゲーションをはじめとした、内視鏡手術器・手術用ナビゲーション装置の急激な進歩は医用工学を背景とする臨床工学技士が、腹腔鏡(胸腔鏡)業務、ナビゲーション業務等の役目を担っています。厚生労働省が実施しているタスクシフトを当院でも推奨しており、研修を修了した臨床工学技士がスコピストを行うことで、安全でスムーズな手術を実施、スコピストの重要性ひいては医師の働き方改革に向けた取り組みも行っています。

周術期関連業務(ICU)

集中治療業務指針によると、ICUでは人工呼吸療法機器をはじめ、血液浄化装置や PCPS・IABPなどの循環補助装置など多種多様、かつ緊急性の高い機器が集結しており、幅広い知識が必要とされます。そのため、臨床工学技士のICUへの介入が重要視されており、集中治療室医療チームの一員として他職種と協働して業務に携わっています。

常日頃から生命維持管理装置をはじめ、すべての医療機器が常に正しく動作し、かつ院内感染の媒体とならない様に保守管理を行っています。手術室および集中治療室が安全に稼働できるためには、医療設備(ライフライン)電気・医療ガス・空調等設備の安定確保が不可欠です。臨床工学技士はこれらの設備状況を点検、クラスⅡ/Ⅲ機器の使用前確認など、手術室/集中治療室の施設基準に沿って安全確保に連日努めています。更に最適治療の検討できる環境として、専門職間での情報共有を実施しています。臨床工学部では人工呼吸器装着患者(SAT/SBT)、CBP(持続的血液浄化)施行患者、PICS装着患者をメインに、医療機器の特性、最適モードの提案などチームとして患者カンファレンスに参加し医療安全に参画しています。

その他の活動

医師、看護師、研修医を対象とした人工呼吸器、輸液・シリンジポンプ、除細動器・AED、心電図モニターなどの各種ME機器勉強会、院内ICLS講習会でのインストラクター、学生の臨床実習受入れ、学会での研究発表など。

医療安全への取り組み

医療機器の安全管理を担う専門職種として、医療安全管理委員会、セフティーマネジメント委員会、手術室運営委員会、内視鏡室運営委員会、感染対策委員会、医療ガス管理委員会、情報システム委員会、医療機器安全管理委員会などの各種委員会に参加し、安全への提言と啓蒙活動を行っています。

チーム医療への貢献

臨床工学技士の業務は、医師、看護師、コメディカルとのチーム医療を活性化させることが最大の目標です。複雑・高度化する医療機器が現場で適正に使用できているか、日常的に指導・評価・改善を少しずつ行うことが重要と考えています。そのためには、他職種とのコミュニケーションを大切にし、チームの一員として信頼される存在であるよう日々努力しています。

人材の育成と教育

組織が成長・発展するためには、人材の育成が必要不可欠です。専門的な知識や技術(テクニカルスキル)の教育のみならず、患者さんをはじめ他職種と連携し、チームとして業務を遂行する能力(ノンテクニカルスキル)の教育にも力を入れています。共に学び共に成長する組織を目指しています。

認定資格の取得

国家資格(臨床工学技士以外)

- 臨床検査技師

- 管理栄養士

- キャリア・コンサルティング

学会認定資格

- 臨床ME専門認定士

- 認定医療機器管理臨床工学技士(日本臨床工学技士会)

- 医療機器情報コミュニケータ(MDIC:日本医療機器学会)

- 呼吸治療関連専門臨床工学技士(日本臨床工学技士会)

- 呼吸療法認定士(3学会合同呼吸療法認定士認定委員会)

- 血液浄化関連専門臨床工学技士(日本臨床工学技士会)

- 透析技術認定士(透析療法合同専門委員会)

- 心・血管カテーテル関連専門臨床工学技士(日本臨床工学技士会)

- 心血管インターベンション技師(日本心血管インターベンション治療学会)

- 消化器内視鏡技師(日本消化器内視鏡技師学会)

- 小腸カプセル内視鏡読影支援技師(日本カプセル内視鏡学会)

- 高気圧酸素治療専門技師(日本高気圧潜水医学会)

学位

- 経営学修士(MBA)

- 医療安全管理学修士