ページ内コンテンツを見る

1)虚血性心疾患(急性心筋梗塞・狭心症)

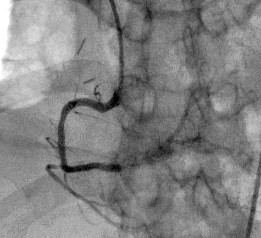

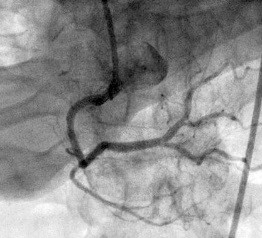

スクリーニングとしての負荷心筋シンチグラフィ、心臓CT検査、運動負荷心電図検査を実施し疑わしい場合、入院の上カテーテルでの冠動脈造影検査(CAG)を行います。冠動脈造影検査に際しては必要に応じて冠動脈血流比(FFR)測定も行い、狭窄病変による血流障害の程度を計測しカテーテル治療(PCI)が必要かの評価を行います。そしてカテーテル治療に際しては血管内超音波(IVUS)や光干渉断層法(OCT)を用いて血管の状態を詳細に評価しながらより確実で安全な治療を行っております。

糖尿病、高血圧、脂質異常症、喫煙歴などのリスク因子のある患者さんはご相談ください。特に急性心筋梗塞は一刻をあらそう重篤な疾患であり365日24時間の救急受け入れが可能な体制を整えています。緊急カテコールでスタッフが集合し90分以内のDoor to Balloon timeを目指しています。

当院でのカテーテルでの冠動脈造影検査、冠動脈形成術(ステント治療)を行う際は基本的には橈骨動脈と呼ばれる手首にある血管からカテーテルを入れることが主となっています。手技によっては大腿動脈という足の付け根の太い動脈を用いることもありますが、現在はカテーテルやステントなどのシステムの性能、安定性が向上しほとんどの症例では橈骨動脈からのアプローチが可能となっております。患者さんにより負担の少ない医療、安全な医療を目指しています。

2)末梢動脈疾患

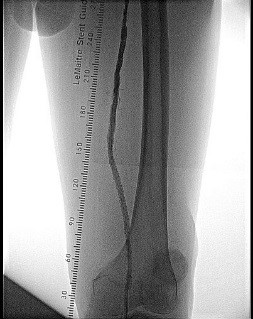

末梢動脈疾患(PAD)とは、動脈硬化を原因として主に足の動脈に狭窄または閉塞をきたす疾患のことです。足の動脈の血流障害(虚血)のため、歩くと足が痛くなる等の跛行症状が認められます。重症化すれば足が壊死してしまい、下肢切断を必要とする場合もあります。PADの患者さんは虚血性心疾患、脳血管障害を合併していることが多く、生命予後は不良です。当科ではPADの患者さんに対して積極的にカテーテルによる血管内治療を行っています。最近では下肢動脈ステントだけではなく、薬剤溶出性バルーンを用いたカテーテル治療も行っています。下肢切断を必要とする場合には形成外科とも連携をとりながら治療を行っています。また足の動脈だけではなく、虚血性心疾患、脳血管の精査も行い、包括的なチーム医療を実践しています。

3)不整脈

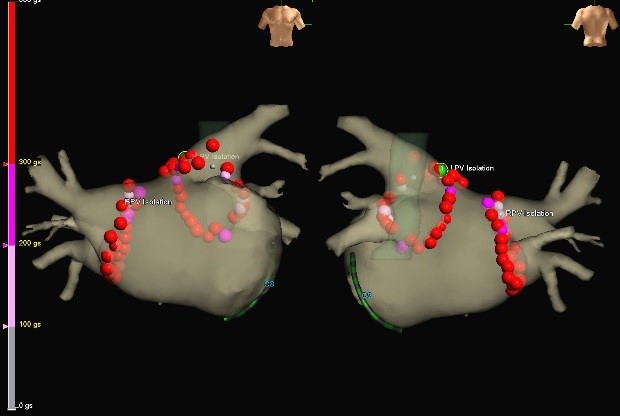

徐脈性不整脈(洞不全症候群、房室ブロック)で症状のある患者さんに対しては恒久的ペースメーカー植え込み術を勧めております。頻脈性不整脈(心房細動、心房粗動、発作性上室性頻拍など)や期外収縮に対してガイドライン従いカテーテルアブレーションを積極的に行っています。特に症候性心房細動に対しては第一選択の治療法と考えています。

3Dマッピングを用いた肺静脈隔離術

4-1)心不全

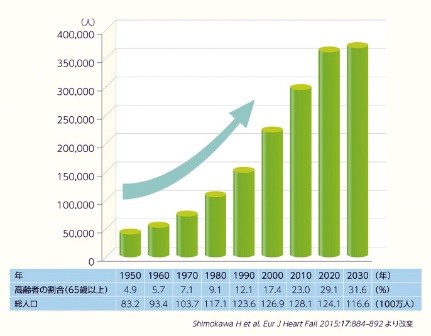

高齢者の増加、それに伴う高血圧、弁膜症、心房細動に罹患する患者数の増加にともない心不全患者は爆発的に増加してきています。医療機関のみならず地域全体としてさまざまな職種が連携して心不全の発症や重症化を防ぐ体制作りが急がれています。甲南医療センターは地域の中心となる急性期病院として積極的に心不全患者を受け入れてゆきます。そして多職種とのチーム医療で心臓リハビリテーションも早期から介入し、心不全患者の再入院を予防し質の高い生活を行っていただけるよう教育・生活指導・カウンセリングも行います。退院後も心不全患者では日常生活における綿密な管理が必要になるため、地域の医療機関や訪問看護ステーションとの連携を行いながらサポートさせていただきます。

神戸心不全ネットワーク(KHFN)

“心不全患者さんを地域全体で診療する”ことを目標に、急性期病院と療養型病院、診療所、そして在宅訪問医療まで、地域の医療機関が一体となった”心不全に対する地域包括ケア”を目指し神戸心不全ネットワーク(KHFN)が立ち上がりました。甲南医療センターも連携医療機関として東神戸の心不全治療の中心として積極的に活動してゆきます。

4-2)心不全の早期スクリーニング(心臓検診)に関して

心不全とは、心臓が悪いために、息切れやむくみが起こり、だんだん悪くなり、生命を縮める病気です(日本循環器学会ガイドライン)。心不全を一度でも発症すると、皆様の大切な日常生活に支障が出るだけでなく、心不全入院や心臓突然死を来たし、予後(寿命)にも影響が出てきます。実際に、心不全を発症した患者さんの予後は、悪性腫瘍(胃がん)の予後と同等もしくはそれ以上に悪いという報告があります。このように、心不全は一度発症すると大変厄介な病気です。では、心不全を発症しないためには、どうすれば良いでしょうか?これには、“早期発見、早期介入”が重要です。

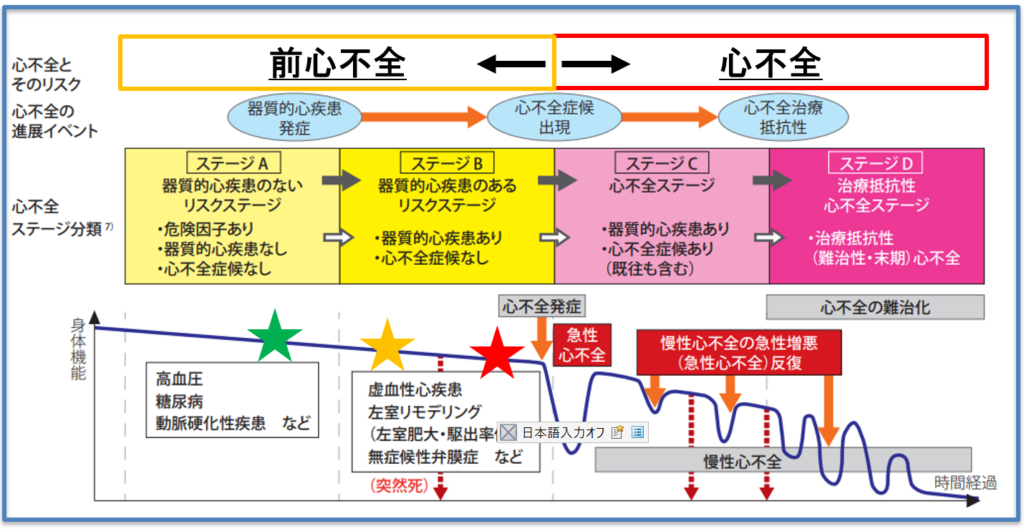

実は、心不全にも悪性腫瘍と同じくステージ分類があり、心臓のステージは高血圧や糖尿病、肥満、喫煙などの生活習慣病やその他の要因などにより、徐々に進展していきます(急性心筋梗塞や急性心筋炎などの特殊な病態を除きます)。そのため早期発見、早期介入をすることで、心不全の発症を抑えることが出来ます。ただ、心不全を発症する前段階(前心不全といいます)では、心不全症状(息切れやむくみなど)がないため、自分で気づくことは出来ません。ただ怖いことに、前心不全でも心臓はある程度痛んでいます。

そのため、まず重要なことは、血液検査や心エコー検査などであなたの現在の心臓の機能を正確に評価することです。そこから適切な介入(心不全の発症予防)がスタートします。当院循環器内科では、心臓の機能をより正確に評価するため、最新の心エコー機器を取り揃えています。

検査後には、今のあなたの心臓の機能はどの程度なのか、そして今後どうすれば元気で長生きが出来るのか、を医師と相談する外来を設けています。我々はこのような取り組みにより、将来心不全で苦しむ患者様が1人でも減ることを心から祈っています。

図:急性・慢性心不全診療ガイドライン2017年改訂版(日本循環器学会)を一部改変 |

|---|

*これは“心臓の一生”を示した図です。今のあなたの立ち位置はどこでしょうか(緑星?黄星?赤星?)?

甲南医療センター循環器内科では、最新の心エコー機器を用いて、心臓の状態を詳しく検査し、皆様が元気で長生き出来るよう相談できる外来を設けています。

上記記事「心不全の早期スクリーニング(心臓検診)に関して」のPDF版はこちらになります

開業医の先生方へ

ご紹介シート(High-risk stageB心不全患者screening目的)

※対象:前心不全状態で、比較的お元気な患者様(臨床虚弱尺度1から4まで)

5)静脈血栓症(肺血栓塞栓症・深部静脈血栓症)

深部静脈血栓症とは静脈内に血の塊(血栓)が生じる状態で、下肢の静脈に外傷や長時間足を動かさないことで起こることが多く、片足が腫れ痛みが現れます。血栓が大きくなり下肢の静脈から心臓、肺に流され肺の血管を閉塞させた場合は肺血栓塞栓症(エコノミークラス症候群)とよばれ呼吸困難、胸痛をきたし重症な場合は命を落とすこともある疾患です。

足のむくみ、腫れ、痛みに気付いたときや今までにない歩行時や階段での息切れ、胸や背中の痛み、動悸などを感じたときはご相談ください。静脈血栓症の疑いがある場合は超音波検査やCT検査を実施し診断をつけます。血液をサラサラにする抗凝固療法で血栓を溶かすことが治療の主体となり重症度に応じて外来・入院での治療を行っています。

6)心臓リハビリテーション

心臓リハビリテーションとは心筋梗塞、狭心症、心不全などで急性期治療を受けた患者さんが社会復帰し、再発を予防して、最終的に快適で良質な生活を目指すために、運動療法だけでなく食事療法・生活指導・カウンセリングなどを包括的に行うプログラムです。

医師、看護師、理学療法士、作業療法士、薬剤師、栄養士、臨床心理士、ソーシャルワーカーでの多職種チームを組んで個々の患者さんに対応しています。